リーダーシップで人材不足を解消!部下の成長を促すSL理論とバイアスへの対処法【三上康一講師特別コラム】

リーダーシップで人材不足を解消!部下の成長を促すSL理論とバイアスへの対処法【三上康一講師特別コラム】

目次

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

■現代の企業における人材不足とリーダーシップの重要性

現代の企業や職場において、いかに人材不足を克服するかという課題は、経営に大きな影響を及ぼします。

特にリーダーシップが適切でない場合、スタッフのモチベーションが低下し、退職者が増え、結果的に人材不足が深刻化することになります。逆に、リーダーシップが状況に応じて適切に発揮されていれば、部下は安心して業務に取り組み、組織への定着率も高まります。

今回は、リーダーシップ論に基づき、状況に応じたリーダーシップのスタイルを解説し、どのように部下との関係を築き、企業の人材定着に繋げるかを探っていきます。

■ガソリンスタンド店長経験から学ぶリーダーシップ

私は21年間ガソリンスタンドの運営会社に勤務し、そのうち13年間は店長として現場を預かっていました。店長を担って1年目に首都圏のガソリンスタンドで業績を伸ばすことに成功しましたが、同店はキャリアの短いスタッフが数多く働いており、接客マニュアルや店内ルールを徹底したことが功を奏しました。

私はその後、この首都圏の店舗からある地方都市のガソリンスタンドへ異動しました。同店は、ベテランのスタッフが数多く揃っていたのですが、私は、以前の店舗のやり方を踏襲し、接客マニュアルや店内ルールを作って、スタッフに徹底しようとしました。しかし、彼らは自分たちのやり方に慣れ切っており、新たなやり方を取り入れる必要性も感じていなかったため、私に強く反発をし、店舗の雰囲気はどんどん悪化していきました。

当時の私は、なぜ以前の店舗で上手くいったやり方が、新店舗では上手くいかないのかが良く分かっておりませんでした。ですが、以下でご紹介するリーダーシップ論を知ってその理由がよくわかりました。その後、私は店長としていくつかの店舗を渡り歩きましたが、このリーダーシップ論を踏まえたことで、人材の定着率は向上し、業績も上がっていきました。

■リーダーシップ研究の変遷:キャラクターから行動へ

これまで、多くの学者がリーダーシップの研究をしてきましたが、初期の頃におけるリーダーシップの研究は、リーダーが持つキャラクターにフォーカスした研究でした。そして、この研究からは、科学的かつ統一した結論は導けなかったとされています。

その後、リーダーシップの研究は、リーダーの行動パターンにフォーカスされるようになり、これによって、有効なリーダーシップが解明されていきました。つまり、効果的なリーダーシップとは、リーダーのキャラクターではなく行動がポイントになるということです。

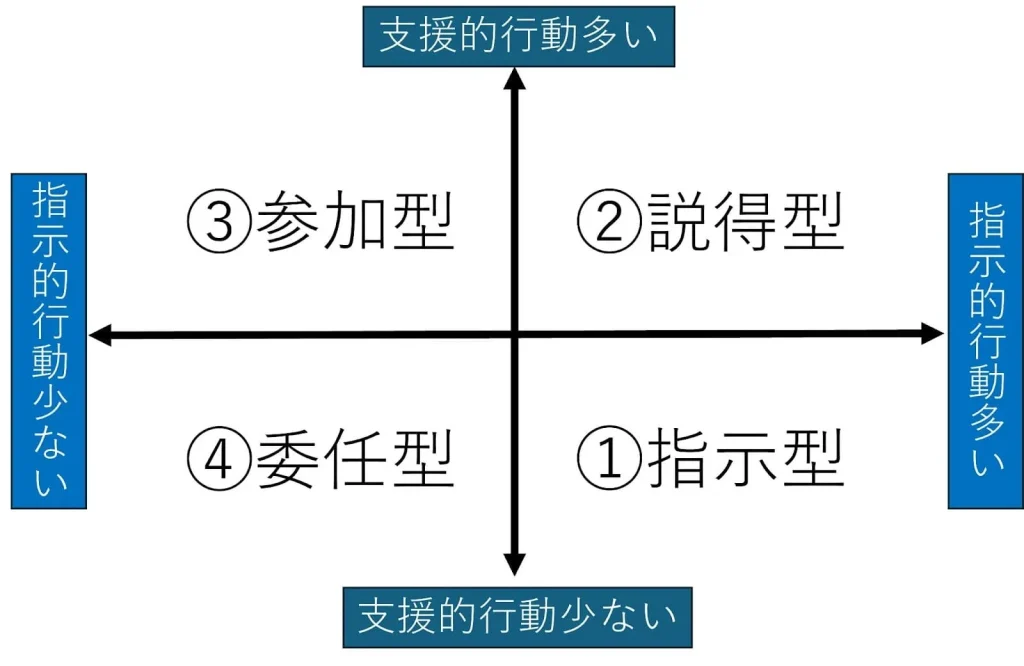

そのような研究の中で、アメリカの経営学者であるP.ハーシーとK.ブランチャードは、リーダーシップのSL(Situational Leadership)理論を提唱しました。これは、リーダーが部下の成熟度に応じて異なるリーダーシップスタイルを取るべきだとしており、指示的行動と支援的行動の量に応じて4つのリーダーシップを導き出しています。

■SL理論とは?部下の成熟度に応じた4つのリーダーシップスタイル

①指示型リーダーシップ

このスタイルは、入社したばかりなど経験の浅い未熟なスタッフに有効とされます。仕事に関してあれこれ細かく指示するという行動を多くするとともに、仕事を任せて支援することは控え、まずは教育に力を注ぐというリーダーシップスタイルです。

②説得型リーダーシップ

このスタイルは、未熟だったスタッフが徐々に成長してきた段階で有効とされます。仕事に関してあれこれ細かく指示するという行動は依然として多いままですが、なぜその指示を出したのかという説明もします。また、仕事も徐々に任せていき、それを支援する行動も増やすというリーダーシップスタイルです。

③参加型リーダーシップ

このスタイルは、成長してきたスタッフがさらに成長し、熟練の領域に入った段階で有効とされます。仕事に関してあれこれ細かく指示するという行動は少なくする反面、難易度の高い仕事も任せていき、それを支援する行動も増やすというリーダーシップスタイルです。

④委任型リーダーシップ

このスタイルは、熟練のスタッフがさらに熟練を重ねて、成熟してきた段階で有効とされます。そのようなスタッフに多くの仕事を任せ、細かい指示も支援も減らしていき、自身で考えていただいたり、意見を引き出したりするというコーチングの要素を強化していくというリーダーシップスタイルです。

つまり、私は首都圏の店舗でたまたま「①指示型リーダーシップ」をとっており、当時のスタッフは未熟な方が多かったため、これが有効に機能し、業績拡大に繋がりました。しかし、熟練の部下が多かった地方都市の店舗で、同じようなリーダーシップを発揮しようとしたことが失敗を招きました。同店でとるべきだったのは「④委任型リーダーシップ」だったということです。

では、私はなぜ地方都市の店舗で「①指示型リーダーシップ」をとってしまったのでしょうか。

■成功体験が落とし穴に?バイアスの影響

過去のやり方に拘ってしまう姿勢には「バイアス」が影響しています。「バイアス」とは「偏見」「偏り」を意味しますが、200種類にも及ぶさまざまなバイアスがあると言われています。今回の事例では、確証バイアスとアンカリングバイアスをご紹介します。

①確証バイアス

この事例で私は、前店舗で実施した接客マニュアルや店内ルールの徹底こそが成功する方法であり、それ以外の方法をとっても成功しないと思い込んでいました。そのため、私はこの方法が上手くいかない理由をスタッフのせいにし、自分が取り入れようとしている方法に問題があるとは考えていませんでした。このように確証バイアスは、自分に都合の良い情報ばかりに着目し、そうでない情報からは目を逸らしてしまう傾向を指します。

②アンカリングバイアス

私は、前店舗の業績を高めた方策が、最初に認識したやり方となり、地方都市に赴任してからの意思決定に影響を与えてしまいました。つまり、前店舗での成功体験に固執してしまい、その方法が他の店舗でも通用すると認識してしまいました。

船舶の錨(いかり)を「アンカー」と言います。船を水上のある範囲に留めておくために、鎖やロープを付けて水底へ沈めて使うおもりを指します。アンカリングバイアスは、アンカーがあることによって思考の自由度が狭まってしまう傾向を指します。つまり、最初に認識した情報がアンカーとなり、それに引っ張られてしまう傾向を指します。

よって、当時の私は「自分は確証バイアスやアンカリングバイアスに囚われて、視野が狭くなっていないか」と問うことができれば、「①指示型リーダーシップ」だけに拘ることもなかったのではないかと思います。

■まとめ:効果的なリーダーシップによる人材定着と業績向上

リーダーシップは、単なる管理能力に留まらず、部下の成熟度に応じた適切な対応が求められます。P.ハーシーとK.ブランチャードの「SL理論」では、部下の成長段階に応じて、リーダーシップのスタイルを変えることの重要性が示されています。リーダーが過去の成功体験に囚われず、部下の状況や成熟度を的確に見極めることで、組織はより良い方向に向かい、人材の定着と業績向上を実現することができます。確証バイアスやアンカリングバイアスに陥らないように心掛け、柔軟で適切なリーダーシップを発揮することが、企業にとって最も重要な課題といえるでしょう。

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

21年間ガソリンスタンドの運営会社に勤務し、17か所の現場を経験。店長としての13年間で、赤字店舗の4年ぶり黒字転換、2店舗においてガソリン販売量新記録達成(自店比)などの実績を挙げる。

2008年(平成20年)に中小企業診断士取得。翌2009年(平成21年)に創業。