【三上康一講師特別コラム】中小企業が人材不足を解消するために「コミュニケーション」が不可欠な理由

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

【三上康一講師特別コラム】中小企業が人材不足を解消するために「コミュニケーション」が不可欠な理由

目次

■コミュニケーションの意義

本シリーズでは、人材不足の解消に向けて、「共通目的」「貢献意欲」「モチベーション」という組織運営に必要な要素に焦点を当て、これまで「共通目的」について、また「貢献意欲」を高める方法を解説してきました。

これらの内容では、組織全体の目的を明確にし、従業員が積極的に貢献したいという気持ちを引き出すことの重要性に触れました。しかし、これらが実際に機能するためには、何よりも「コミュニケーション」が欠かせません。

コミュニケーションは、上司・部下・同僚との意思疎通を図るための基本的な手段です。適切なコミュニケーションが存在しない場合、どれほど素晴らしい目的や強い意欲があっても、組織として一丸となって力を発揮することはできません。その結果、従業員が定着せず、人材の入れ替わりが激しくなり、人材不足は解決の糸口が見つからないままとなります。

本記事では、「コミュニケーション」が人材不足の解消にどれだけ効果的であるかを、実例を交えて詳しく説明していきます。

■私がコミュニケーションについて書く理由

現在、私は中小企業診断士として経営コンサルティングを行っていますが、過去にはガソリンスタンド運営会社に21年間勤務し、そのうち13年間は店長として現場をマネジメントしていました。

私が「コミュニケーション」をテーマにした人材不足対策の記事を書く理由は、その当時の経験から、コミュニケーションの重要性、特に信頼関係を築くことが人材不足を解消するカギであると痛感したからです。

当初、私は部下に対して自分の意見を強く押し付けることが多く、彼らの意見や考えを十分に尊重していませんでした。その結果、現場でのコミュニケーションが乏しくなり、部下との関係もぎくしゃくし、離職率が高くなる一因となっていました。

しかし、傾聴の重要性に気づき、部下の意見に耳を傾け、彼らの考えを尊重するようになった結果、信頼関係が深まり、業績も改善されました。部下が自分の意見を自由に表現できる環境が整うと、彼らはより積極的に仕事に取り組み、自らの役割に責任感を持つようになりました。このような経験から、私はコミュニケーションの重要性を身をもって学びました。

そのため、今回は「コミュニケーション」がどのように人材不足を解消するために役立つのか、私自身の経験をもとにお伝えしていきます。

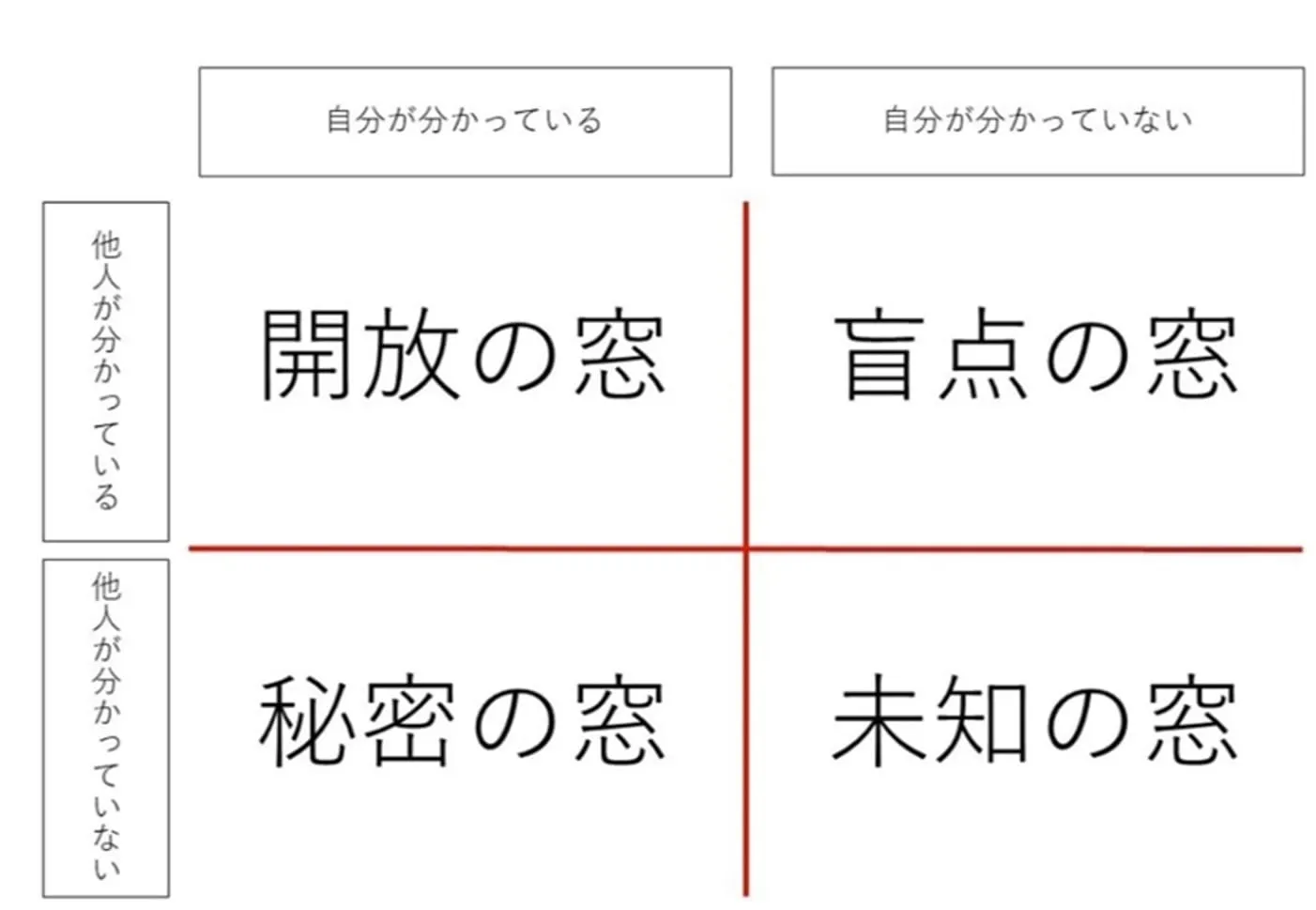

■ジョハリの窓

コミュニケーションを効果的に深めるために役立つ考え方の一つが「ジョハリの窓」です。これは、1955年にアメリカの心理学者ジョセフ・ルフトとハリー・インガムによって提唱された、対人関係を理解するための心理学的モデルです。ジョハリの窓では、自己認識を以下の4つの領域に分けて考えます。

| 1. 開放の窓:自分と他者が共に認識している情報(例:名前、職業、趣味、性格など)。 2. 盲点の窓:自分には気づいていないが、他者が気づいている情報(例:無意識の癖や他者に不快感を与える行動など)。 3. 秘密の窓:他者には知られていない、個人的な秘密や思い(例:過去の経験や深層の感情など)。 4.未知の窓:自分にも他者にも未知の情報や可能性(例:潜在的な才能や未発見の感情など)。 |

■コミュニケーション能力が高い人の特徴

ジョハリの窓に基づくと、コミュニケーション能力が高い人は「開放の窓」が広いことが特徴です。これを実現するための具体的な方法としては、以下のような取組みがあります。

1. 自己開示の実践

自己開示とは、自分の考えや意見、日常の出来事などを積極的に他者と共有することです。これにより、リーダーは「秘密の窓」を狭め、「開放の窓」を下に広げることができます。たとえば、お腹が空いたこと、今日の仕事が忙しかったことなど、比較的軽い情報を共有します。このような軽い情報を共有することは、部下としても受け取りやすく、抵抗を感じないものです。最初から大きなプライベートな情報を開示する必要はないことに留意が必要です。

さらに、自己開示は事実や情報だけでなく、自分の感情も含みます。「このプロジェクトは楽しいけれど、少しプレッシャーを感じている」など上司の感情を共有することにより、部下とのつながりが深まります。この感情の開示が、単なる情報の交換を超えて、信頼を構築する基盤となります。

また、自分の価値観や信念を伝えることも有効です。「私はチームワークを大切にしている」「お互いをサポートすることが重要だと思っている」といった価値観を伝えることで、部下は自分の行動や考え方を理解しやすくなり、より深いコミュニケーションが生まれます。

こうした自己開示は、部下が自分の意見を自由に表現できる環境を作るための第一歩です。

2. フィードバックを受け入れる

次にフィードバックを積極的に求め、その内容を受け入れます。リーダーが自らの意見や情報を開示した後、部下からのフィードバックを求めることで、「盲点の窓」が狭まり、「開放の窓」が横に広がり、相互理解が深まります。

ただし、フィードバックを求めておきながら、その話に耳を傾けない姿勢では、部下はフィードバックをしづらくなり、コミュニケーションが停滞します。

■傾聴のコツ

傾聴とは、相手の話に集中し、その内容を理解しようとする姿勢です。しかし、私たちは無意識に「反応準備バイアス」を持っており、相手が話している最中に次に自分が言うことを考えてしまうことがあります。この状態では相手の話に十分に耳を傾けていないことになり、うまくコミュニケーションが取れなくなります。

私もかつては、部下の話を聞きながら次に言うべきことを考えてしまっていましたが、以下の方法を試すことで、より効果的に傾聴できるようになりました。

| 1. 頷き・相槌:相手の話に対して、適度に頷きや相槌を打ちながら聞くことが大切です。 2. 繰り返し:相手の話の中で重要な点を繰り返すことで、相手に理解されていることを示し、関心を示します。 3. 言い換え:相手の言葉を自分の言葉で言い換えることで、理解が深まり、誤解を防ぐことができます。 |

頷き・相槌が一番簡単なのでこれから始めることをお勧めしますが、比較的難易度の高い、繰り返しや言い換えができるようになるとコミュニケーションの質が非常に高まります。最初は慣れないので違和感がありますが、粘り強く繰り返し実施しましょう。

これらを実践することで、部下は「自分の話が理解されている」と感じ、信頼関係が深まります。人は自分の話を理解する人、また、理解しようとする人に信頼を寄せるものです。それはより自分の話を聞いてほしいという欲求に繋がり、さらに信頼関係が深まっていきます。

職場の上司と信頼関係が深まった部下は、その上司のもとで働こうとします。忠誠心も高まり、組織に貢献しようと心がけます。そのことは定着率向上に直結しますので、経験値が豊富になることで能力開発も促され、結果として業績拡大に繋がっていきます。

■まとめ

コミュニケーションは、組織の活性化や人材の定着に不可欠な要素です。上司が自己開示や傾聴を心掛けることで、組織内の信頼関係を構築し、より働きがいのある職場環境を実現することができます。人材不足に悩む企業は、コミュニケーションの改善を起点に、組織全体の活性化を目指すべきです。

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役