モチベーション理論に基づいた貢献意欲向上策!ガソリンスタンドの事例から紐解く組織活性化の秘訣【三上康一講師特別コラム】

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

モチベーション理論に基づいた貢献意欲向上策!ガソリンスタンドの事例から紐解く組織活性化の秘訣【三上康一講師特別コラム】

目次

■はじめに

以下のリンク記事で、事業者が人材不足を克服するためには、新規人材を採用することよりも既存人材を定着させる方が効果的であるとし、そのためには組織の成立要件である「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」を充実させることがポイントであることを述べました。

特に「貢献意欲」が高い従業員は、職場での満足度が高いことから、離職のリスクを小さくすることができます。これを踏まえて、モチベーション理論のひとつである「動機づけ=衛生理論」を基に、人のモチベーションはどのように変動するのかについて説明しました。

今回は、私がガソリンスタンドの店長として、この理論をどのように活用したのかを具体的な事例を交えて紹介します。

■発令された降格人事

かつて私が勤めていたその企業は、複数のガソリンスタンドを展開しており、多い時には40店舗を運営していました。それぞれのガソリンスタンドには、正社員(店長・店長代理・主任・一般社員)と学生や主婦などのアルバイトスタッフが勤務していました。

ある日、社内のある店舗で店長を務めていたA氏に対して、店長から一般社員へ降格し、さらには一般社員として私が店長を担っていた店舗へ異動という人事が発令されました。

店長から一般社員へという大幅な降格人事にA氏は納得することができません。ですが、A氏は最終的にその発令された人事異動に従うことにしました。ちなみにA氏は、私よりも3歳年上であるとともに、会社の先輩でしたが、そんなA氏が私の部下となるわけです。

なお、当時私が店長を担い、A氏が赴任したそのガソリンスタンドはセルフサービスの店舗であり、タイヤ販売に力を注いでいました。そのような店舗に赴任したA氏は私に言いました。

■A氏の反発

「私はタイヤ販売が嫌いです」

A氏の発言は、私が店長を担っている店舗がタイヤ販売に注力していることを踏まえたものであり、会社へ不満を持つA氏が新たな上司である私を試してやろうという意図があったのかもしれません。

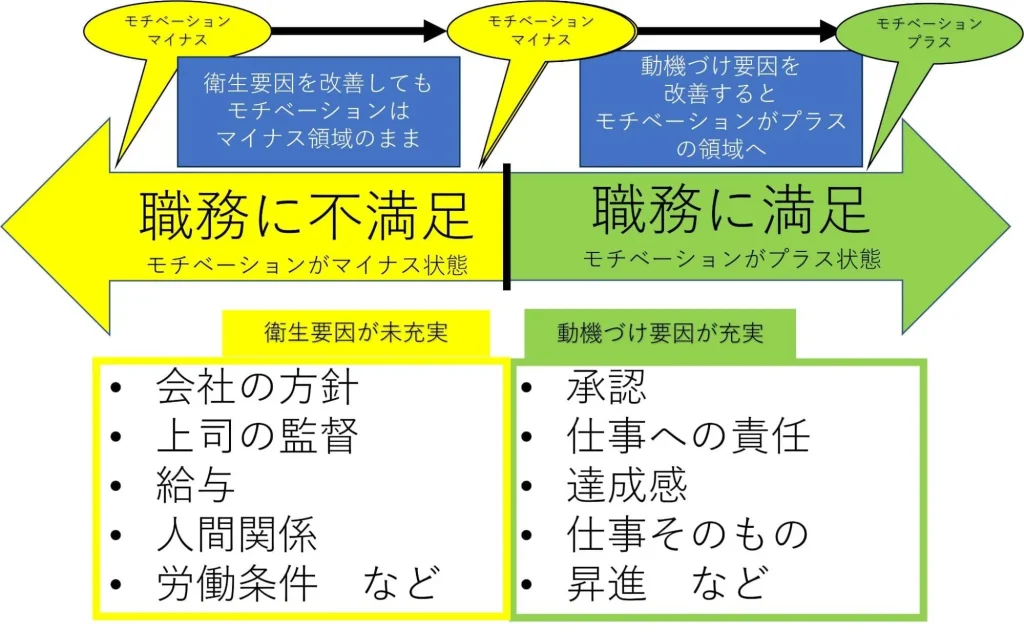

これに対して、私は上述の「動機づけ=衛生理論」を活用することとしました。当理論を図解すると以下となります。

この理論では、衛生要因の具体例として、方針・監督・給料・人間関係・労働条件などを挙げ、人は衛生要因が満たされないとモチベーションが下がり、消極的な態度が強化されてしまうとしています。

当時のA氏はこの衛生要因が満たされていませんでした。納得できない方針で人事異動が発令され、給与も下がりました。赴任先の店舗で若いスタッフと良好な人間関係を築けるかどうかも不明ですし、一般社員として過酷な労働条件の中で働くこととなります。そのため、モチベーションが低い状態でした。

そこで、私は以下の方策をとりました。

■相手をそのまま認める「承認」

「動機づけ=衛生理論」では、動機づけ要因の具体例として、承認・責任・達成感・仕事そのもの・昇進などを挙げ、人は動機づけ要因が満たされるとモチベーションが限りなく上がり、積極的な態度が強化されるとしています。

これら動機づけ要因の中の「承認」とは、相手をそのまま認めるということです。そこで私はA氏を承認するべく、以下のことを伝えました。

●好きなもの・嫌いなものがあるのは当然であること。

●嫌いなタイヤ販売をする必要はないから、自身が好きな商品を集中的に販売してほしいということ。

ですがA氏は、一般社員とはいえ、正社員を担っている自分自身が、当店の方針であるタイヤ販売をしないことは、アルバイトスタッフに示しがつかないと述べました。

これを受け私は以下のことを伝えました。

●A氏はタイヤ販売が嫌いだと言ったから、無理にタイヤ販売をせず、好きな商品販売に注力するようにお願いしたが、A氏はアルバイトスタッフに対して模範を示すべきだと言っている。

●3ランクも降格されたことに対して、心情的に納得できない気持ちは理解しているが、そのような気持ちに支配されたまま接客しても、顧客満足を得るのは難しいし、その結果として業績向上も難しくなる。

●とはいえ、3ランクの降格は精神的に辛いから、今日はこれで帰っていただき、自宅でゆっくり休み、明日出社する際には、どの分野に集中して取り組むかを考えてきてほしい。

これを受け、帰宅したA氏は翌日、給油中の顧客に「タイヤの空気圧を無料で点検していますが、いかがでしょうか」と声を掛けるようになりました。

タイヤの空気圧点検を何台も何台も継続していくと、摩耗してしまったものなど交換が必要なタイヤが見つかります。A氏は、そのようなタイヤを使い続けるリスクを顧客に説明し、販売につなげていきました。A氏はタイヤを売ることにしたのです。

■動機づけ要因の充足方法

私はA氏に「タイヤを販売するのであれば、販売の仕方はお任せしますので、目標達成の責任も担ってほしい」と動機づけ要因のひとつである「責任」を与えました。

その後、A氏はタイヤの空気圧点検を続けますが、私はA氏の声掛け数をカウントし、「今日は〇台に空気圧点検の声掛けをしましたね」などと「承認」を行い続けました。

ここで意識したいのは「承認」と「賞賛」の違いです。「よくやっていますね」「頑張りましたね」などという賞賛は、A氏が「後輩店長に褒められたくない」と思ってしまうとモチベーションが低下します。これに対して具体的な数値など、事実を伝えていく承認は、解釈の余地がなく受け入れやすくなります。

この取り組みが功を奏し、A氏のタイヤ点検台数は上昇し、それに伴いタイヤ販売が促進され、2ヶ月後に月間のタイヤ販売目標を達成しました。私はすかさず「Aさん、達成しましたね」と声を掛け、動機づけ要因のひとつである「達成感」を強化させました。

■動機づけ要因「仕事そのもの」の充足とは

私はさらにA氏の動機づけ要因を充足させようと「仕事そのもの」に着目しました。ある日「Aさんのタイヤ販売手法を当店のアルバイトスタッフに教えてほしい」と述べ、「当店のアルバイトスタッフのうち、Aさんが指導をした場合に、販売実績を出せる人は誰だと思いますか」と聞いてみました。

これを受け、アルバイトスタッフ2名の名前を挙げたA氏に対して「では、この2名のアルバイトスタッフは、Aさんの出勤日・シフト時間に重なるようにシフトを組みますので、タイヤ販売の指導をお願いします」と述べました。

その後、A氏の指導を受けたアルバイトスタッフ2名も、大量にタイヤを販売することに成功し、A氏は販売だけでなく指導という仕事にも充実感を抱くようになります。このようにして、A氏のモチベーションは高まっていきました。

最終的にA氏は自身の実績が認められ、他店の店長へと復活することとなります。これによって動機づけ要因の「昇進」が満たされることとなりました。

■まとめ

この事例は、降格という逆境をバネに、従業員の潜在能力を引き出すことができることを示しています。

承認・責任・達成感・仕事そのもの・昇進といった動機づけ要因を充足させることで、A氏は当初の抵抗感を克服し、さらなる成長へと繋がりました。

この事例から得られる教訓は、従業員一人ひとりの個性を理解し、その人に合った動機づけを行うことの重要性です。単に指示を与えるだけでなく、従業員を認め、成長を支援することで、組織全体の活性化につながります。

執筆講師

三上康一(みかみ こういち)

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役