人手不足を解消する!心理学に基づいた効果的な求人広告戦略3選【三上康一講師特別コラム】

人手不足を解消する!心理学に基づいた効果的な求人広告戦略3選【三上康一講師特別コラム】

目次

執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

人手不足が深刻化する現代において、求職者に自社を選んでもらうためには、従来の求人広告の枠を超えた戦略が求められます。給与や待遇といった条件面だけでなく、求職者の心理に訴えかける効果的なアプローチが不可欠です。本記事では、心理学に基づいた3つの戦略、すなわち「アルバイトさん」という言葉遣い、「リーダーの顔写真掲載」、「動機づけ要因の訴求」に焦点を当て、応募者の心を掴む求人広告の作成方法を解説します。

■「アルバイトさん」という言葉遣い

ハロー効果とは?その心理学的メカニズム

ハロー効果(halo effect)とは、ある一つの特徴や印象が、その後の評価や判断に大きな影響を与える心理的現象です。この「ハロー」は「後光」や「光輪」を指します。

具体的には、

・ある人が外見的に魅力的だと、その人の性格や能力も実際以上に高く評価してしまう

・有名大学出身者というだけで、仕事の能力も高いと評価してしまう

・高価なブランド品を持っている人は、社会的地位も高いと評価してしまう

といった例が挙げられます。

求人広告において「アルバイトさん」という表現を使うことは、このハロー効果を活用する方法です。「アルバイトさん」という言葉は、求職者に対して企業が人材を尊重し、丁寧に扱う姿勢を示します。この表現によって、求職者は企業に対して親しみや尊重の印象を持ち、その結果、企業全体の評価が良くなり、応募意欲の向上が期待できます。

「アルバイトさん」を使用する上での注意点

ただし、アルバイトスタッフを邪険に扱う企業が「アルバイトさん」という表現で人材を募ったとしても、採用面接の段階でその姿勢は見透かされてしまいますので、日々人材を大事に扱う姿勢は当然といえます。そもそも、人材を募集する必要性は、既存人材の退職が原因となっていることが多いので、募集をかける際は自社の人材に対する姿勢を点検する良い機会であるといえるでしょう。

■リーダーの顔写真掲載

求人広告は、求職者に対して企業の魅力を伝え、応募を促すための重要なツールです。企業が良い人材を採用するためには、ただ給与や仕事内容を羅列するだけでなく、求職者に「どんな人たちと一緒に働くのか」という点も意識させることが大切です。そのため、求人広告に職場リーダーや経営者の顔写真を盛り込むことが非常に効果的です。これがなぜ重要なのか、以下に詳しく説明します。

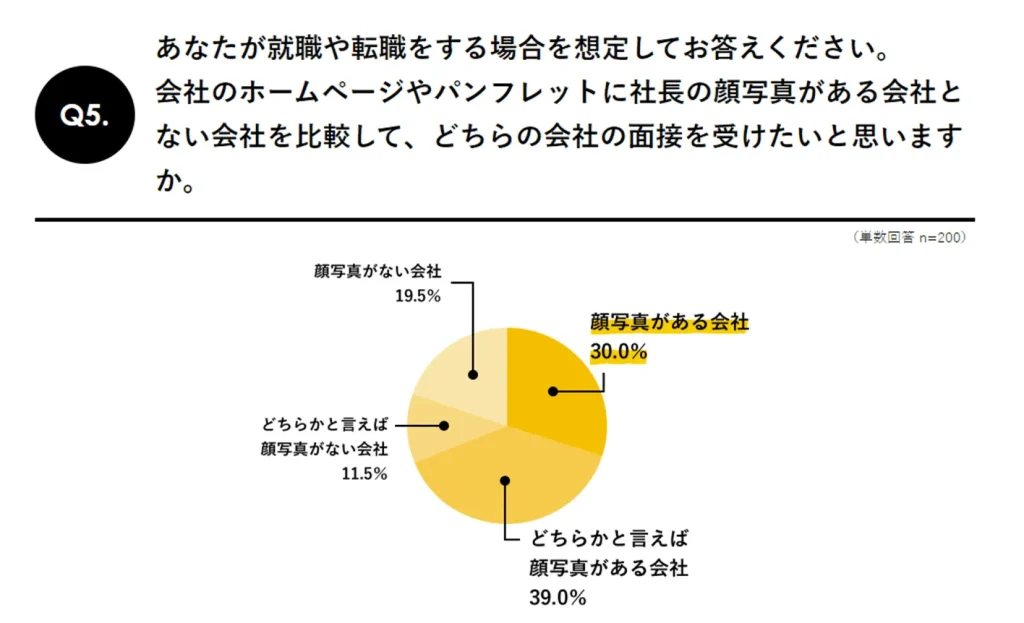

調査データから見る、顔写真掲載の効果

株式会社ESSPRIDEが、20~49歳の正社員に対して「会社のホームページやパンフレットに経営者の顔写真がある会社とない会社を比較して、どちらの面接を受けたいか?」という質問を投げかけました。その結果は、69%が「顔写真がある会社」または「どちらかと言えば顔写真がある会社」の面接を受けたいと答えました。

株式会社ESSPRIDEホームページより

経営者や職場リーダーの顔写真を掲載することで、応募者は企業に対して「実際に誰と一緒に働くのか」が視覚的にイメージしやすくなります。また、顔写真を通じて企業の経営陣がどんな人物であるかを垣間見ることができ、応募者は信頼感を持ちやすくなります。特に、経営者やリーダーが顔を出すことで、その人柄や価値観を感じ取りやすくなり、企業文化や職場の雰囲気を理解する手がかりとなります。

顔写真掲載による企業の透明性アピール

顔写真を掲載することは、企業が情報公開に積極的であることを示す手段です。経営者やリーダーの顔を公開することで、企業は「自分たちは隠すことなく、誠実に運営している」というメッセージを伝えることができます。これにより、求職者は企業が信頼できる存在であると感じ、応募への安心感が高まります。

特に、今の時代では企業の透明性や倫理的な価値観が重視されています。顔写真を公開することは、その企業がどれだけ自信を持ち、誠実に経営しているかを伝える強力な手段となります。

■「動機づけ要因」の訴求

アメリカの心理学者、フレデリック・ハーズバーグ氏が提唱したモチベーション理論である「動機づけ=衛生理論」によると、人材の満足度を高くするには「動機づけ要因」を満たし、不満足度を低くするには「衛生要因」を満たす必要があるとしています。以下ではこの理論を紐解き、なぜ求人広告で「動機づけ要因」を充足する取組みを述べるべきかを見ていきます。

現状として多くの募集広告では、給与、労働時間、福利厚生といった「衛生要因」のアピールに偏りがちです。もちろんこれらの要素は重要ですが、それだけでは求職者の心を掴むことはできません。なぜなら、求職者は「働きやすさ」だけでなく、「やりがい」や「成長」といった「働くことの意義」も求めているからです。

「動機付け要因」とは

「動機づけ要因」とは、仕事に対する満足度を高める要素であり、具体的には以下の要素を指します。

| 承認 | 上司や同僚から自分の仕事が認められていると感じること |

| 責任 | 裁量権を与えられ、自分の判断で仕事を進められること |

| 達成感 | 目標を達成し、成功体験を積むことができること |

| 仕事そのもの | 仕事内容に興味ややりがいを感じられること |

| 昇進・成長 | キャリアパスが明確で、スキルアップやキャリアアップの機会があること |

これらの要因が満たされた職場は、従業員のモチベーションが高く、定着率も高い傾向にあります。このことは、求職者の「この職場で働いてみよう」という応募の意欲を高める効果が期待できます。だからこそ、求人広告には、自社が「動機づけ要因」を満たすためにどのような取り組みをしているのかを具体的に記載することが重要です。

例えば、

| 『成果を正当に評価し、昇給や昇進に反映する制度があります』 |

| 『若手にも責任ある仕事を任せ、成長を支援するメンター制度があります』 |

| 『チームで目標を達成する喜びを分かち合える職場です』 |

| 『スキルアップのための研修制度や資格取得支援制度が充実しています』 |

といった具体的な情報を記載することで、求職者は「この会社で働けば、やりがいや成長を感じられる」とイメージしやすくなり、応募意欲が高まります。

「衛生要因」とは

一方、「衛生要因」とは、仕事に対する不満足度を下げる要素であり、具体的には以下の要素を指します。

| 給与 | 適正な給与水準 |

| 労働時間 | 適切な労働時間と休日 |

| 職場環境 | 快適で安全な職場環境 |

| 人間関係 | 良好な人間関係 |

| 福利厚生 | 充実した福利厚生 |

これらの要因が満たされていない職場は、従業員の不満が大きく、離職率も高い傾向にあります。ですが、これらの要因を満たしたとしても「不満がないからこの職場で働く」という消極的な理由で働くことになり、より良い衛生要因の職場があれば、転職されてしまうリスクがあります。

求職者の心を掴み、応募意欲を高めるためには、単に「衛生要因」を満たすだけでなく、「動機づけ要因」を積極的にアピールすることが不可欠です。多くの企業が「衛生要因」の訴求に偏りがちな中、「動機づけ要因」を具体的に示すことで、他社との差別化を図り、優秀な人材を獲得できる可能性が高まります。求職者は、単に「働きやすい」だけでなく、「やりがい」や「成長」といった「働くことの意義」を求めています。求人広告を通じて、自社の魅力を最大限に伝え、求職者の心に響くメッセージを発信しましょう。

■まとめ:求職者の心に響く求人広告で優秀な人材を獲得

求人広告は単なる条件の羅列ではなく、企業の文化や働く意義を伝える重要な手段です。求職者の心を引きつけるためには、給与や労働条件を示すだけでなく、企業がどれだけ従業員を尊重し、成長の機会を提供しているかを明確に伝える必要があります。ハロー効果を活用した表現や、リーダーの顔写真、動機づけ要因に関する具体的な取り組みを盛り込むことで、求職者は企業に対してポジティブな印象を抱き、応募の意欲が高まります。求人広告を通じて、企業の価値観や魅力を伝えることが、優秀な人材の獲得につながります。

執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役