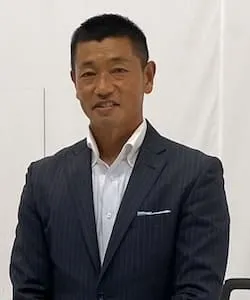

高橋 昌一郎 たかはし しょういちろう プロフィール

高橋昌一郎(たかはししょういちろう)氏プロフィール

略歴

1959年大分県生まれ。ウエスタンミシガン大学数学科および哲学科卒業後、ミシガン大学大学院哲学研究科修了。東京大学研究生、テンプル大学専任講師、城西国際大学助教授を経て現職。

講演テーマ

伝え方で評価が変わる! 新入社員のための論理的コミュニケーション

想定する受講者経営者の方々

・新入社員

・入社2〜3年目の若手社員

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決するのが、論理的思考をつかった「ロジカルコミュニケーション」です。

「ロジカルコミュニケーション」を理解し実践することによって、人生を劇的に好転してください。

講演内容

現代社会では、膨大な情報に流され、何が正しいのか判断が難しくなっています。

デマやフェイクニュースに惑わされたり、感情的な意見に引きずられたりしていませんか?

本講演では、論理的思考を使った「ロジカルコミュニケーション」を学び、自分の頭で考え、正しく伝える力を身につけることを目指します。

これを実践することで、仕事・人間関係・日常生活のあらゆる場面で、誤解なくスムーズなコミュニケーションが可能になります。

1.論理的に考え、伝えるための基本スキル

2.詐欺やフェイクニュースに騙されないために

3.説得力を高めるための論証の技術

4.論理を突き詰めるとどうなる?パラドックスの世界

5.世の中の難問にどう向き合う?ジレンマを考える

教えているのに伝わらない…を解決! OJT担当者のための論理的思考をつかったロジカル指導術

想定する受講者経営者の方々

・中堅社員

・OJT担当者

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決するのが、論理的思考をつかった「ロジカルコミュニケーション」です。「ロジカルコミュニケーション」を理解し実践することによって、人生を劇的に好転してください。

講演内容

現代は情報があふれ、何が正しくて何が間違っているのかを見極めるのが難しくなっています。

SNSやニュースで流れてくる情報に振り回されたり、デマやフェイクニュースに惑わされたりしていませんか?

本講演では、「ロジカルコミュニケーション」を学び、論理的に考え、的確に伝える力を身につけることで、情報に流されず、自分の意見を持ち、正しく判断する力を養います。

講演の主な内容

1.論理的に考え、うまく伝えるには?(基礎編)

▶ 相手に伝わる話し方と、誤解を生まないコミュニケーションの基本

2.詐欺やフェイクニュースに騙されないためには?(応用編)

▶ 情報を鵜呑みにせず、正しく見極めるための思考法

3.説得力を高めるための「論証」の技術

▶ 感情に流されず、筋道を立てて意見を組み立てる方法

4.論理を突き詰めるとどうなる?「パラドックス」の世界

▶ 思い込みや矛盾に気づき、柔軟な思考を持つためのヒント

5.世の中の難問にどう向き合う?「ジレンマ」への対処法

▶ どちらを選んでも正解・不正解がある問題にどう向き合うか

ロジカルコミュニケーションを身につけることで、仕事でもプライベートでも冷静に判断し、より良い選択ができるようになります。

「話し方」と「考え方」を磨き、情報に流されない自分をつくるためのスキルを学びましょう!

指示が伝わる、意図が伝わる! 管理職のための伝わるコミュニケーション

想定する受講者経営者の方々

・リーダー

・管理職

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決するのが、論理的思考をつかった「ロジカルコミュニケーション」です。「ロジカルコミュニケーション」を理解し実践することによって、人生を劇的に好転してください。

講演内容

組織のパフォーマンスを向上させるためには、正しい指示や意図がしっかり伝わることが不可欠です。

しかし、「言ったつもり」「聞いたつもり」 になってしまい、部下やチームメンバーに意図が伝わらず、ミスや非効率な業務が発生していませんか?

本講演では、「ロジカルコミュニケーション」 を学び、論理的に考え、的確に伝える力を身につけることで、指示の伝達ミスを防ぎ、チームの生産性を向上させる方法を実践的に解説します。

ビジョンが伝わる!経営者のための論理的コミュニケーション

想定する受講者経営者の方々

・経営者

・幹部の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決するのが、論理的思考をつかった「ロジカルコミュニケーション」です。「ロジカルコミュニケーション」を理解し実践することによって、人生を劇的に好転してください。

講演内容

経営者や幹部に求められるのは、組織の方向性を明確に示し、社員の共感と納得を得ることです。

しかし、「意図がうまく伝わらない」「社員が思ったように動いてくれない」 と感じることはありませんか?

本講演では、「ロジカルコミュニケーション」を活用し、経営の意思決定を論理的に整理しながら、説得力のあるプレゼンや対話を実現する方法を学びます。

1. 論理的に考え、明確に伝える技術(基礎編)

▶ 組織のビジョンや戦略を、社員に伝わる形で言語化する方法

2. 誤解を生まない説明とは?(応用編)

▶ 感情や直感に頼らず、論理的な構成でプレゼンを行うコツ

3. 説得力を高めるための「論証」の技術

▶ 事実と論理を組み合わせ、納得感のある意思決定を伝える方法

4. 論理を突き詰めるとどうなる?パラドックスに学ぶ思考法

▶ 「矛盾や思い込み」に気づき、冷静な判断力を鍛える

5. 経営判断に必要な「ジレンマ」の乗り越え方

▶ 「どちらも正解・不正解がある問題」に対して、最適解を導き出す

【安全を守る!】伝え方ひとつで現場が変わる 相手に伝わるコミュニケーション

想定する受講者経営者の方々

・製造業の方

・建設業の方

・安全に関わる部署の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決するのが、論理的思考をつかった「ロジカルコミュニケーション」です。「ロジカルコミュニケーション」を理解し実践することによって、人生を劇的に好転してください。

講演内容

1.「伝えたつもり」が事故を招く!現場で必要なロジカルコミュニケーションとは?

2.事故を防ぐ「シンプルで明確な伝え方」の技術

3.安全確認を確実にする「バックトラッキング(伝え返し)」

4.「報・連・相」をロジカルに!現場での伝達ミスをなくす習慣

現場で起こりがちな報告・連絡・相談の抜け漏れを防ぐための具体的な方法。

5.声かけひとつで変わる!安全を確保するためのコミュニケーション習慣

思い込みがキャリアを左右する!? 新入社員のための認知バイアス対策

想定する受講者経営者の方々

・新入社員の方

・入社2〜3年目の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決する際の妨げになるのが「認知バイアス」(偏見・妄信・誤解)です。多種多彩な「認知バイアス」を理解し、その対処法を身に付けてください。

講演内容

新入社員としてスタートを切ると、上司や先輩のアドバイス、仕事のルール、情報の取捨選択など、たくさんの判断が求められます。

しかし、「自分の思い込み」や「偏った見方」が原因で、チャンスを逃してしまうことや、成長の妨げになっているかもしれません。

本講演では、「認知バイアス」=思考のクセを知り、それを正しく修正する方法を学びます。

正しい情報を見極め、柔軟な思考を持ち、成長を加速させるための実践的なスキルを身につけましょう。

1.「認知バイアス」とは何か? 仕事の思い込みに気づく

▶ 仕事の中で起こる「思い込み」がどのように判断を誤らせるのか

2. 論理的に考える力を鍛える(論理学的アプローチ)

▶ 「白黒はっきりさせるべき?」「相手の話を歪めて解釈していないか?」など、合理的な判断力を鍛える

3. 自分の都合のいい情報ばかり集めていませんか?(認知科学的アプローチ)

▶ 「確証バイアス」や「吊り橋効果」を理解し、感情に流されない思考法を学ぶ

4. 人間関係をスムーズにする認知バイアス対策(社会心理学的アプローチ)

▶ 「単純接触効果」や「ダニング・クルーガー効果」に気づき、円滑な人間関係を築く

5. 正しい意思決定をするために(行動経済学・統計学的アプローチ)

▶ 「損失回避性」「自己選択バイアス」など、無意識に判断を誤らないための工夫

6. 情報に振り回されないために(情報学的アプローチ)

▶ フェイクニュースや噂話に惑わされないための、情報リテラシーの基礎

“ちゃんと教えたのに伝わらない”を解決! OJT担当者のための認知バイアス克服法

想定する受講者経営者の方々

・中堅社員の方

・OJT担当者

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決する際の妨げになるのが「認知バイアス」(偏見・妄信・誤解)です。多種多彩な「認知バイアス」を理解し、その対処法を身に付けてください。

講演内容

後輩指導やOJTで、「きちんと説明したはずなのに伝わっていない」と感じたことはありませんか?

それは、教え方の問題だけでなく、「認知バイアス」=思い込みや先入観が影響している可能性があります。

本講演では、後輩指導や部下育成において発生しがちな誤解や思い込みを防ぎ、円滑な指導ができるスキルを学びます。

認知バイアスを理解し、論理的かつ伝わりやすい指導法を実践することで、「言ったのに伝わらない」をなくし、成長を促すOJT を実現します。

1. なぜ「伝わらない」のか?認知バイアスの仕組み

▶ 指導の際に、指導者と受け手の認識にズレが生まれる理由を解説

2. 誤解やすれ違いを防ぐ、論理的伝達法(論理学的アプローチ)

▶ 信念バイアス、白黒論法、藁人形論法を学び、合理的な指導を行う方法

3. 後輩の「なんとなく違う」と感じる抵抗感をなくす方法(認知科学的アプローチ)

▶ 確証バイアス、認知的不協和を理解し、受け入れられやすい指導法を身につける

4. 部下との関係性を強化するコミュニケーション(社会心理学的アプローチ)

▶ 「単純接触効果」や「ダニング・クルーガー効果」を活用し、指導がスムーズに進む環境を作る

5. OJTでよくあるミスを減らす「伝え方」の工夫(行動経済学的アプローチ)

▶ 損失回避性、アンカリング効果を利用し、より理解しやすい指導方法を取り入れる

6. データや経験則に頼りすぎると危険?(統計学的アプローチ)

▶ 平均誤謬や自己選択バイアスを知り、正しいフィードバックを行う

7. 指導の質を向上させるための思考法(情報学的アプローチ)

▶ 代表的ヒューリスティックスや回答バイアスに気をつけ、正しい情報をもとに伝える

部下の成長を阻む“思い込み”とは? 管理職のための認知バイアス対処法

想定する受講者経営者の方々

・リーダーの方

・管理職の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決する際の妨げになるのが「認知バイアス」(偏見・妄信・誤解)です。多種多彩な「認知バイアス」を理解し、その対処法を身に付けてください。

講演内容

管理職として部下を指導し、成長を促す役割を担う中で、「なぜ思ったように動いてくれないのか?」 と感じることはありませんか?

その原因のひとつが、「認知バイアス」=思い込みや先入観 です。

本講演では、管理職が無意識のうちに抱いているバイアス を理解し、より適切な指導・評価・コミュニケーションを行うためのスキルを学びます。

部下のパフォーマンスを引き出し、組織の成長につなげるために、「正しく伝え、正しく判断する」ロジカルな思考法 を実践しましょう。

1. 管理職が知っておくべき「認知バイアス」の仕組み

▶ 指導や評価が「先入観」によって歪められるメカニズム

2. 論理的に伝える力を鍛える(論理学的アプローチ)

▶ 「部下の発言を誤解しない」「感情的な指導をしない」ための思考整理法

3. 部下のやる気を削がないコミュニケーション(認知科学的アプローチ)

▶ 「認知的不協和」「確証バイアス」による誤解を防ぐ指導法

4. リーダーが陥る「思い込み」とは?(社会心理学的アプローチ)

▶ 「ダニング・クルーガー効果」「公正世界仮説」を理解し、適切な部下評価を行う

5. 合理的な意思決定をするために(行動経済学的アプローチ)

▶ 「損失回避性」「アンカリング効果」による誤った判断を回避する方法

6. データを使った評価の落とし穴(統計学的アプローチ)

▶ 「自己選択バイアス」「平均誤謬」による誤った評価を避ける

7. 組織の中で「伝える力」を強化する(情報学的アプローチ)

▶ フェイクニュースや誤情報に流されない情報リテラシーを身につける

経営判断を誤らないために! リーダーが陥る認知バイアスとその対策

想定する受講者経営者の方々

・経営者の方

・幹部の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決する際の妨げになるのが「認知バイアス」(偏見・妄信・誤解)です。多種多彩な「認知バイアス」を理解し、その対処法を身に付けてください。

講演内容

経営者や幹部は、日々多くの意思決定を求められます。

しかし、「過去の成功体験にとらわれる」「都合の良い情報だけを信じる」「リスクを過大・過小評価する」――このような 「認知バイアス」 が無意識に影響を与え、冷静な判断を妨げているかもしれません。

本講演では、経営判断に潜む認知バイアスの正体を明らかにし、それを回避するための具体的な思考法を学びます。

論理的な分析力を鍛え、情報に振り回されない経営判断を実現しましょう。

1. 認知バイアスとは?経営判断を誤る要因を探る

▶ 「思い込み」がどのように意思決定に影響を与えるのか

2. 数字やデータの誤読を防ぐ(統計学的アプローチ)

▶ 「平均誤謬」「自己選択バイアス」など、経営判断に潜むデータの落とし穴

3. 合理的に考えているつもりが陥るワナ(行動経済学的アプローチ)

▶ 「損失回避性」「アンカリング効果」による誤ったリスク判断

4. 感情に流されない意思決定のために(認知科学的アプローチ)

▶ 「確証バイアス」「認知的不協和」を理解し、冷静な分析力を身につける

5. リーダーこそ注意すべき「過信」と「過小評価」(社会心理学的アプローチ)

▶ 「ダニング・クルーガー効果」「公正世界仮説」による誤判断を防ぐ

6. データ分析と直感のバランスを取るには?(情報学的アプローチ)

▶ 「ヒューリスティックス」や「意地悪世界仮説」に影響されず、最適な意思決定を行う方法

ヒューマンエラーはなぜ起こる? 安全を守るための認知バイアス対策

想定する受講者経営者の方々

・製造業の方

・建設業の方

・安全に関わる部署の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・膨大な情報に流されて自己を見失っていませんか?

・デマやフェイクニュースに騙されていませんか?

・自分の頭で論理的・科学的に考えていますか?

これらの問題を解決する際の妨げになるのが「認知バイアス」(偏見・妄信・誤解)です。多種多彩な「認知バイアス」を理解し、その対処法を身に付けてください。

講演内容

「大丈夫だろう」「今まで問題なかったから」――このような慣れ・思い込み・過信が、思わぬ事故につながることがあります。

職場の安全を確保するためには、「自分は大丈夫」という思い込みをなくし、正しい判断をするための意識改革が必要です。

本講演では、認知バイアス(=無意識の思い込み)がどのように判断ミスや事故を引き起こすのかを解説し、ヒューマンエラーを防ぐための具体的な対策や、安全意識を高めるコミュニケーション術を学びます。

1. ヒューマンエラーを引き起こす「認知バイアス」とは?

▶ 人はなぜ「思い込み」によって誤った判断をしてしまうのか?

2. 「気をつけろ!」では防げない! 認知バイアスの影響

▶ 信念バイアス・白黒論法・藁人形論法 など、現場で起こりやすい思考のクセとは?

3. 「慣れ」が生む危険! 思い込みをなくすための心理学的アプローチ

▶ 認知的不協和・確証バイアス を理解し、正しく危険を認識する方法

4. 経験が裏目に出る? 安全意識を高める社会心理学的アプローチ

▶ ダニング・クルーガー効果・公正世界仮説 を活用し、油断を防ぐ

5. 現場の意思決定を正しくする! 行動経済学の知識を活かす

▶ 損失回避性・アンカリング効果 を理解し、冷静な判断を身につける

6. 「数字を信じれば安全?」統計的な落とし穴に気をつける

▶ 平均誤謬・自己選択バイアス による誤ったリスク評価を防ぐ

7. フェイク情報に流されない! 安全管理のための情報リテラシー

▶ 代表的ヒューリスティックス・意地悪世界仮説 を理解し、正確な情報をもとに行動する。

考える力が未来を変える! 若手社員のための哲学ディベート入門

想定する受講者経営者の方々

・新入社員

・入社2〜3年目の若手社員の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・さまざまな社会的問題に対して、論点を明快に整理できますか?

・自分の意見を、筋道立てて表現できますか?

・自分がどの論点に価値を置いて判断しているか、自己分析できていますか?

相手の論破を目的とする従来のディベートとは異なり、多種多彩な論点を比較検討して、その時点の最適解を見出すのが「哲学ディベート」の目的です。現代社会のさまざまな問題を議論するうちに、いつの間にか哲学的問題に踏み込み、今まで気づかなかった新たな発想が見えてきます。

講演内容

新入社員として働き始めると、「正解のない問題」に直面する場面が増えていきます。

上司や先輩の意見を鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考え、論理的に意見を整理し、伝える力が求められます。

この講演では、「哲学ディベート」を通じて、社会問題やビジネスの課題を多角的に考える力を身につけます。

相手を論破するのではなく、さまざまな価値観を理解しながら、最適な答えを導き出す思考法を学びましょう。

1. 「哲学ディベート」とは? 問題を整理し、考える力を鍛える

▶ 意見の対立を「勝ち負け」で終わらせず、議論を深める思考法

2. 価値観の違いが生む社会の課題を考える(文化編)

▶ 「犬食文化は是か非か?」――文化の多様性を理解し、判断基準を考える

3. 倫理的に正しい判断とは?(人命・人権編)

▶ 「代理出産」「死刑制度」など、意見が分かれるテーマをどう考えるか?

4. AIや技術革新が生む新たな問題にどう向き合うか?(テクノロジー編)

▶ 「自動運転は誰の命を優先すべきか?」など、未来の選択を考える

5. 議論を深める力を磨く!論理的に意見を整理し、伝えるスキル

▶ 自分の考えを明確にし、相手に納得してもらう話し方

指導の質を高める!OJT担当者のための哲学ディベート思考法

想定する受講者経営者の方々

・中堅社員の方

・OJT担当者

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・さまざまな社会的問題に対して、論点を明快に整理できますか?

・自分の意見を、筋道立てて表現できますか?

・自分がどの論点に価値を置いて判断しているか、自己分析できていますか?

相手の論破を目的とする従来のディベートとは異なり、多種多彩な論点を比較検討して、その時点の最適解を見出すのが「哲学ディベート」の目的です。現代社会のさまざまな問題を議論するうちに、いつの間にか哲学的問題に踏み込み、今まで気づかなかった新たな発想が見えてきます。

講演内容

OJT担当者として、部下や後輩に指導をしていると、「ちゃんと説明したのに伝わらない」「価値観が合わず、考え方の違いに戸惑う」 という場面に直面することはありませんか?

指導を効果的にするためには、論理的に整理しながら伝える力と、相手の価値観を理解しながら対話する力が必要です。

本講演では、哲学ディベートの手法を活用し、OJT担当者が 「教える力」と「考えさせる力」 を身につけることで、部下や後輩が成長しやすい環境をつくる方法を学びます。

1. 「伝えたのに伝わらない」原因とは?

▶ OJTの現場でよくある認識のズレと、その解決法

2. 論理的に説明する力を鍛える(基礎編)

▶ 信念バイアス・白黒論法・藁人形論法 を活用し、誤解を生まない伝え方を学ぶ

3. 価値観の違いを理解する(応用編)

▶ 犬食文化・代理出産・死刑制度 などの議論を通じて、多様な考え方を受け入れる思考力を養う

4. 部下が自ら考える指導法(実践編)

▶ 自動運転・AI倫理・美容整形 など、複雑な問題を考えさせるディベート手法をOJTに応用

5. フィードバックの質を高めるために

▶ 相手に納得感を持たせる伝え方と、考えさせる問いの投げかけ方

意思決定を間違えないために! 管理職のための哲学ディベート実践

想定する受講者経営者の方々

・リーダーの方

・管理職の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・さまざまな社会的問題に対して、論点を明快に整理できますか?

・自分の意見を、筋道立てて表現できますか?

・自分がどの論点に価値を置いて判断しているか、自己分析できていますか?

相手の論破を目的とする従来のディベートとは異なり、多種多彩な論点を比較検討して、その時点の最適解を見出すのが「哲学ディベート」の目的です。現代社会のさまざまな問題を議論するうちに、いつの間にか哲学的問題に踏み込み、今まで気づかなかった新たな発想が見えてきます。

講演内容

リーダーや管理職は、日々、「正解のない問題」に対して決断を求められます。

しかし、その意思決定が「感覚」や「経験則」に頼りすぎていると、気づかないうちに偏った判断をしてしまうことがあります。

本講演では、哲学ディベートの手法を活用し、曖昧な問題に対して論点を整理し、納得感のある決断ができる思考法を学びます。

「チームを納得させる論理的な説明力」と「複雑な問題を多角的に捉える力」を鍛え、管理職としての意思決定の質を向上させましょう。

1. 「決断ミスの原因」―リーダーが陥る思考のワナとは?

▶ 先入観や固定観念が判断を狂わせるケースを解説

2. 意思決定の基準を整理する(文化・倫理の視点)

▶ 「犬食文化は許されるか?」「代理出産はビジネス化すべきか?」—価値観の違いが生むジレンマを考える

3. 論理的に考え、納得感のある決断を下す(人権・自由の視点)

▶ 「死刑制度」「売春の合法化」—倫理的判断の基準を明確にする

4. 変化に適応するリーダーの思考法(未来社会の視点)

▶ 「AIが意思決定する時代、リーダーはどう向き合うべきか?」—新時代の判断力を磨く

5. チームを納得させる説明の技術(実践編)

▶ 自分の意見を論理的に組み立て、相手に伝える力を強化

経営判断を支える思考法! 哲学ディベートで鍛える論理的決断力

想定する受講者経営者の方々

・経営者の方

・幹部の方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・さまざまな社会的問題に対して、論点を明快に整理できますか?

・自分の意見を、筋道立てて表現できますか?

・自分がどの論点に価値を置いて判断しているか、自己分析できていますか?

相手の論破を目的とする従来のディベートとは異なり、多種多彩な論点を比較検討して、その時点の最適解を見出すのが「哲学ディベート」の目的です。現代社会のさまざまな問題を議論するうちに、いつの間にか哲学的問題に踏み込み、今まで気づかなかった新たな発想が見えてきます。

講演内容

経営者は日々、正解のない問いに向き合い、判断を下し続ける立場にあります。

しかし、その意思決定が「これまでの経験」や「業界の常識」に引っ張られていないでしょうか?

現代社会では、経営判断には複雑な社会的・倫理的な側面が絡み合い、単なる利益追求では解決できない課題が増えています。

本講演では、哲学ディベートの手法を活用し、企業経営における価値判断の軸を明確にし、曖昧な問題に対して最適解を見出すスキルを磨きます。

経営の未来を切り開くために、「論理的思考力」「多角的な視点」「説得力のあるコミュニケーション」を強化しましょう。

1. 経営判断に潜む「思い込み」とは?

▶ ビジネスの意思決定を歪めるバイアスを知る

2. 文化や価値観の違いをどう判断に活かすか(文化・倫理の視点)

▶ 「犬食文化」「代理出産」など、倫理的に判断が分かれる問題を経営の視点で考える

3. 経営における「人権」と「自由」のバランスを考える(人権・自由の視点)

▶ 「死刑制度」「売春合法化」など、価値観が対立する問題を経営判断に応用する

4. 技術革新と経営の意思決定(未来社会の視点)

▶ 「AIの進化で仕事はどう変わる?」「自動運転の事故責任は誰に?」——未来を見据えた判断力を養う

5. リーダーが持つべき「判断の軸」とは?(実践編)

▶ 哲学ディベートを活用し、多面的に考えながら適切な判断を下す方法

安全とは何か?哲学ディベートで考える現場のリスクと判断基準

想定する受講者経営者の方々

・建設業の方

・製造業の方

・安全に関わる方

提供する価値・受講者へ伝えたいこと

・さまざまな社会的問題に対して、論点を明快に整理できますか?

・自分の意見を、筋道立てて表現できますか?

・自分がどの論点に価値を置いて判断しているか、自己分析できていますか?

相手の論破を目的とする従来のディベートとは異なり、多種多彩な論点を比較検討して、その時点の最適解を見出すのが「哲学ディベート」の目的です。現代社会のさまざまな問題を議論するうちに、いつの間にか哲学的問題に踏み込み、今まで気づかなかった新たな発想が見えてきます。

講演内容

安全対策やリスク管理を考えるとき、「これまで事故がなかったから大丈夫」「慣れている作業だから問題ない」 という考えに陥っていませんか?

しかし、安全は「感覚」や「経験」だけで守れるものではなく、論理的な判断と意思決定の積み重ねによって確保されるものです。

本講演では、哲学ディベートの手法を活用し、安全に関する考え方や判断基準を問い直し、「本当の安全とは何か?」を多角的に考える思考力を身につけます。

「安全に決まっていることを疑う」ことで、現場のリスクをより深く理解し、効果的な対策を講じる力を鍛えましょう。

1.「安全」とは何か? 現場の判断基準を整理する

▶ 「安全第一」の本当の意味とは? 現場ごとの「安全」の定義を考える

2.過信が事故を生む?(文化・倫理の視点)

▶ 「慣れ」と「経験」による誤った判断はなぜ起こるのか?

3.リスクと自由のバランスをどう考える?(人権・自由の視点)

▶ 「安全のために個人の自由をどこまで制限するべきか?」

4.技術の進歩と安全管理(未来社会の視点)

▶ 「AIによる自動管理は人間の判断を超えられるのか?」

5.現場で活かせる「リスク判断力」を鍛える(実践編)

▶ 哲学ディベートを用いて、安全に関する意思決定の質を向上させる

主な講演実績

大学講義

青山学院大学・お茶の水女子大学・上智大学・多摩大学・東京医療保健大学・東京女子大学・東京大学・日本大学・放送大学・山梨医科大学・立教大学で多種多彩な科目を兼任。

一般公開講座

朝日カルチャーセンター・NHK文化センター・中日文化センター・ヒューマンアカデミーで多種多彩な講座を担当。

研修

人事院(公務員)・日本工業倶楽部(経営者)・健生会(医療従事者)・千葉市生涯学習センター(一般)など多数。

著書・メディア出演

著書

『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』『フォン・ノイマンの哲学』『ゲーデルの哲学』(以上、講談社現代新書)、『20世紀論争史』『自己分析論』『反オカルト論』『新書100冊』(以上、光文社新書)、『愛の論理学』(角川新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『小林秀雄の哲学』(朝日新書)、『実践・哲学ディベート』(NHK出版新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)、『ノイマン・ゲーデル・チューリング』(筑摩選書)、『科学哲学のすすめ』(丸善)、『天才の光と影』(PHP研究所)、『ロジカルコミュニケーション』(フォレスト出版)など。

監修書

『記号論理学』『数理論理学』『不完全性定理』(以上、丸善)、『ゼロからわかる論理的思考』『思考の迷宮パラドックス』『ザ・ヒストリー科学大百科』『図鑑哲学』『合理性を捨てれば人生が楽になる』(以上、ニュートンプレス)、『認知バイアス事典』『認知バイアス事典:行動経済学・統計学・情報学編』(以上、フォレスト出版)など。「○○の法則」(○○出版社 / 2023年)フジテレビ 『チャンハウス』【監修】「研究室を貸しただけでノーベル賞を受賞した教授がいる」 などテレビ・ラジオ番組監修。

『朝日新聞』インタビュー「【論理学者・高橋昌一郎さんに聞く】「論理」見失った先のコロナ禍五輪」など新聞・雑誌インタビュー多数。

| #高橋昌一郎,#たかはししょういちろう |