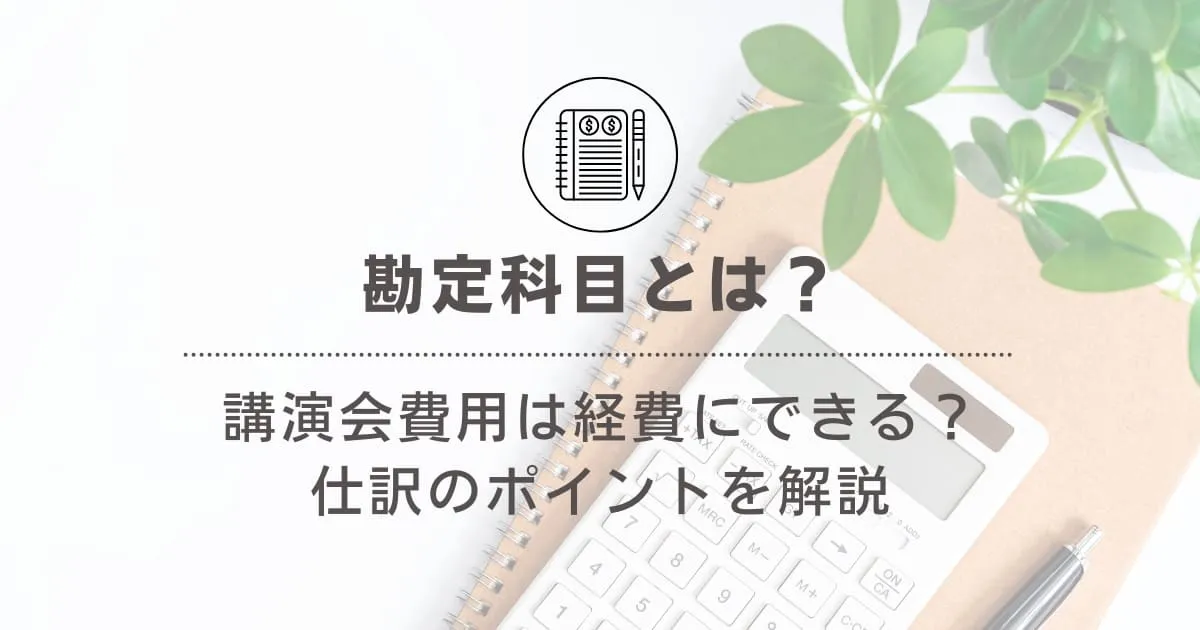

勘定科目とは?講演会に関わる費用は経費にできる?仕訳の例とポイントを解説

「講演会の開催を任されたけど、費用は経費にできるのかな?」

「勘定科目って何?」

と疑問や不安を持つ方も多いでしょう。

この記事では、講演依頼のプロである講演サーチが、勘定科目の概要や重要性をわかりやすく説明します。また、講演会にかかるさまざまな費用をどのように勘定科目として分けたらいいか、ポイントを解説します。

講演サーチは企業や組合など、組織の課題解決をお手伝いいたします。講演会や研修会をとおして、新しい視点を得てみませんか?

ご相談は無料相談フォームよりお気軽にお寄せください。

勘定科目とは?講演会に関わる費用は経費にできる?仕訳の例とポイントを解説

目次

勘定科目とは?

勘定科目(かんじょうかもく)とは、企業や個人事業主が日々の取引で発生するお金の流れを分類するための「見出し」といえます。

例えば、チラシや看板など商品の広告に発生する費用は「広告宣伝費」と分類されます。

家計簿をつけるときにも「食費」や「光熱費」など使ったお金を分類しますよね。

勘定科目は企業版の家計簿をつけるときの見出しと考えるとわかりやすいですね。

賃借対照表とは

勘定科目に関連して、賃借対照表についても知っておきましょう。

賃借対照表とは、企業が持つ財産や負債の状況を知るための資料で「たいしゃくたいしょうひょう」と読みます。貸借対照表は、会社の財務状況を一目で分かるバランスシートとも呼ばれる書類です。

企業の貸借対照表は、大きく3つの区分で構成されています。

・資産の部

・負債の部

・純資産の部

資産の部

会社が持っている経済的価値のあるものすべてを記載します。

例えば、以下の項目が該当します。

現金

銀行預金

売掛金

機械や設備

土地や建物

在庫商品

負債の部

会社が外部に対して返済や支払いの義務がある金額を示します。

例えば以下の項目です。

銀行借入

買掛金

未払い税金

社債

純資産の部

会社の純粋な経済的価値を表します。以下の項目が該当します。

資本金

株主からの出資金

企業が生み出した利益の蓄積

賃借対照表で重要なポイントは、「資産 = 負債 + 純資産」という等式が常に成り立つことです。これにより、会社の財務バランスを瞬時に把握できます。

企業の経営状態を知りたいとき、まずチェックする重要な書類といえるでしょう。

勘定科目は5つに分類できる

勘定科目は5つのグループに分類できます。

賃借対照表に含まれる「資産」「負債」「純資産」と損益計算書に含まれる「収益」「費用」です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

資産

資産とは、企業が持つ金銭的な価値のあるすべての財産のことです。現金だけでなく、工場や機械、ソフトウェアなども収益を生むものなので、資産の一つです。

1年以内に現金化できる「流動資産」とすぐに現金化できない「固定資産」と「繰延資産」の3つに分けられます。

「繰延資産」は本来費用ですが、支出した効果が1年以上続くものとして資産と解釈します。長期間利益を生む可能性があるため、一時的に資産として計上しましょう。

負債

負債とは、企業が将来支払わなければならないマイナスの資産のことです。

例えば、銀行から融資を受けたり、商品を掛けで仕入れたときなど返済の義務が生じたときに発生します。

1年以内に支払わなければならない「流動負債」と1年以上先に支払わなければならない「固定負債」があります。

純資産

純資産とは、返済する義務のない資産、つまり「自己資本」です。

資産から負債を差し引いた残りの部分が純資産となります。

純資産と混同しやすいのが「総資産」ではないでしょうか。

総資産は「企業が持つすべての資産の合計」で返済義務のあるもの・ないものも含みますが、純資産は返済義務のないものだけを表します。

資産のうち純資産の占める割合(=自己資本比率)が高い企業ほど財務状況が良く、倒産のリスクが低い傾向があります。

資本金:事業の元手となる株主からの出資金

資本剰余金:出資金のうち資本金としなかった部分

利益剰余金:企業が生み出した利益の蓄積

自己株式:自社株式

収益

収益とは、企業の営業活動によって生じた資産のことです。

大きく3つに分類されます。

・営業収益:本業で得られた収益(事業収益)

・営業外収益:本業以外で得られた収益(株式配当金や預金利息など)

・特別利益:本業以外で臨時的に発生した利益(固定資産売却益や有価証券売却益など)

よく似た言葉の「利益」は、収益から費用を差し引いた額のことです。つまり、収益がいくら売り上げたか、利益はいくらプラスになったかを表しています。

売り上げがいくら多くても経費がかかってしまうと利益が減ってしまいます。よく似た言葉ですが意味が異なる点に注意しましょう。

費用

費用とは、利益を獲得するために使った経費のことです。

大きく4つに分けられます。

・売上原価:商品の仕入れや製造にかかる原価

・販売費及び一般管理費:商品の販売に対して生じる経費や、一般管理業務に必要な経費

・営業外費用:本業以外から発生した費用

・特別損失:本来の事業以外で臨時で発生した損失

具体的には以下のとおりです。

| 区分 | 勘定科目 | 摘要 |

|---|---|---|

| 売上原価 | 仕入高 | 商品の仕入れ代金 |

| 販売費及び一般管理費 | 給料 | 従業員に支払う給与 |

| 広告宣伝費 | チラシや看板など広告にかかった費用 | |

| 交際費 | 取引先との付き合いに必要な経費 | |

| 水道光熱費 | 水道、ガス、電気料金 | |

| 消耗品費 | 事務消耗品など | |

| 賃貸料 | 家賃や駐車場の賃料 | |

| 通信費 | インターネットや携帯料金など | |

| 会議費 | 飲料や茶菓子代など | |

| 旅費交通費 | 出張費や通勤手当など | |

| 新聞図書費 | 業務で必要な書籍や新聞の購入費 | |

| 荷造運賃 | 商品を発送するための梱包費や運賃 | |

| 租税公課 | 国や地方に納める税金や公共団体に納める会費など | |

| 営業外費用 | 支払利息 | 借入金に対して支払う利息 |

| 有価証券売却損 | 手形割引の際に割り引かれる利益相当分 | |

| 雑損失 | 営業外の損失で重要性の低いもの。違約金の支払いや盗難による損失など | |

| 特別損失 | 固定資産売却損 | 固定資産を売却した際の損失 |

| 災害損失 | 自然災害などによる損失 |

勘定科目はなぜ必要か

勘定科目は、財務諸表を作成し、企業や個人事業の財務状況を把握するために必要です。

何にいくら使ったのか、お金の流れを分類することは事業をするうえで避けては通れません。

また、主にこのような理由があります。

・誰が作成しても同じような帳簿にして、収入や費用を正しく計上するため

・経営判断のための材料とするため

・株主や税務署に経営状況を開示するため

・適切な納税額を確認するため

勘定科目のルール

勘定科目の名前は法律で決められているわけではないので、自分で名称をつけられます。

しかし、一度決めた勘定科目は使い続けなければなりません。それが「継続性の原則」と呼ばれるものです。

「継続性の原則」とは、会計処理の方法は継続して使用し、理由なく変更してはならないとするものです。

勘定科目の名称が毎回バラバラだと、あとから混乱しやすいですし、正確な計上が難しくなる可能性があるため注意しましょう。

講演会に関わる費用は経費にできる?

講演会費は経費にできます。

講演会には会場費や講演料など、さまざまな費用がかかりますよね。

漏れなく経費として計上するために具体的にどんな費用がかかるか確認しておきましょう。

講演会でかかる費用にはどんなものがある?

講演会にかかる費用には以下のようなものがあります。

・集客費用

・会場費

・人件費(司会、スタッフ)

・講師への講演料や交通費

・録音や撮影、配布物などの雑費

・懇親会費用

・ウェビナーツールにかかる費用(オンラインセミナーの場合)

など

集客費用

紙媒体やWeb媒体での広告掲載料、ダイレクトメールやフライヤーの作成費などがかかります。

どのような方法で宣伝するかによって金額も変わります。

講演会の内容や参加者の層に応じて適切な方法で集客しましょう。

会場費

社外で講演会を行う場合、会場をレンタルする必要があります。

講演会の規模に合った広さの会場にしましょう。立地や設備によっても大きく価格が異なります。

また、マイクやプロジェクター、椅子やテーブルなどの備品は別料金のことがあるので、事前に確認しましょう。

人件費

講演会をスムーズに運営するためには必要な人員を確保しなければなりません。

司会や受付、誘導スタッフなど規模によっては外部に依頼する必要があります。

スタッフの交通費なども含まれますので忘れないようにしましょう。

講師への講演料や交通費

講師への講演料は誰に依頼するかで大きく費用が変わります。

およその目安では、30~70万円、有名な方だと100万円以上になることもあります。

予算やターゲットに合わせて適切な講師を選びましょう。講師の交通費や宿泊費も必要です。

録音や撮影、配布物などの雑費

講演会を社内教育などに活用するには撮影器具が必要です。

講演内容は講師が作った著作物なので、著作権や肖像権に注意しましょう。

また、参加者に配布する資料の印刷代もかかります。他にも贈呈用の花やスタッフのお弁当代なども予算に入れておきましょう。

懇親会費用

講演会終了後は、講師と参加者が交流する機会をつくるため、懇親会を開くこともあります。

その場合、ケータリングの手配やホテルの料理などの費用も予算に入れましょう。

懇親会を開くことで講演の内容をより深めることができます。また人脈を広げる場として有効です。参加者の満足度も高まるでしょう。

ウェビナーツールにかかる費用

オンラインセミナーを開催する場合、ウェビナーツールの利用料がかかります。

ウェビナーとは、「ウェブ」と「セミナー」を掛け合わせた造語です。

会場費や人件費などのコストを削減でき、気軽に視聴できるセミナーとして浸透しつつあります。

無料で利用できるのは「Zoom」や「YouTube Live」などです。

無料の範囲ではミーティングの時間や参加人数の制限があるツールも少なくないため、参加人数に適したプランを選択しましょう。

仕訳の例とポイント

講演会費用の勘定科目をどのように決めたらいいのでしょうか。ポイントは出費の名目ではなく、目的を意識することです。

例えば、講演会の目的が社員の研修であれば「研修費」ですが、販促が目的であれば「販売促進費」になります。

その他の費用は以下を参考にしてくださいね。

| 勘定科目名 | 詳細 |

|---|---|

| 販売促進費 | 商品の販売促進を目的とする講演会の会場費など |

| 広告宣伝費 | 新聞やWebでの広告掲載料やフライヤーなどの作成費 |

| 支払手数料 | 講師への謝礼 |

| 教育訓練費、研修費 | 社内向けの講演会を行うためにかかる費用 |

| 交際費 | 懇親会にかかる費用 |

| 通信費 | ウェビナーツールの利用料 |

仕訳の注意点

講演会にかかった費用は教育訓練費として処理できるケースがあります。

職務に必要な知識や技術の習得、向上させるための費用である教育訓練費は、税額控除の上乗せなどの優遇があるので漏れなく計上します。

詳しくは以下の項目です。

・自社開催の講演会の開催費

・他社開催の講演会の参加費

・資料などの消耗品費

・講師への謝礼や交通費

・会場の利用料

ただし、職務の知識、技術に関係のない懇親会や交通費、宿泊費などは研修費にできません。懇親会は「交際費」、交通費・宿泊費は「旅費交通費」として計上しましょう。

まとめ

講演会の開催日や参加費などは経費として計上できます。講演会を開催した際には、「目的」を意識して勘定科目を決めるとわかりやすいでしょう。

講演会の開催について不安な方は、講師派遣のプロである講演サーチにお任せください。

無料相談フォームも実施していますので、講演会や研修会の開催をご検討中の方はぜひご利用ください。

人気の講師

1位

佐藤 政樹

【劇団四季 元主役の感動創造トレーナー】

2位

村瀬 健

【放送作家・漫才作家】

3位

桂 三四郎

【落語家】

4位

安藤 美希子

【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト/アスリート/コーチ】

5位

林家 鉄平

【落語家】

ジャンルから講師を探す

講演ジャンル |

|---|

受講者 |

|---|