全国安全週間の活動事例をわかりやすく紹介!最新データからみる労働災害の現状

講演会の司会進行の全国安全週間は、労働災害を防止するために実施されます。

労働災害や職務中の事故や怪我をゼロにすることは難しく、多くの企業で安全に対する取り組みが必要とされています。

ときには死亡事故につながりかねない危険を伴う場では、どんな労働災害の発生も「仕方ない」の一言で片づけられるものではありません。少しでも災害が起きないよう、各々の意識が重要です。

本記事では、全国安全週間の概要や労働災害の現状、安全への取り組み事例を紹介します。

講演サーチは、組織の課題やご希望に合わせた講師・講演テーマをご提案いたします。講演会や研修会の開催をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。「失敗しない講演・研修」を講演サーチと実現しませんか?

全国安全週間の活動事例をわかりやすく紹介!最新データからみる労働災害の現状

目次

全国安全週間の概要

全国安全週間は、毎年7月に厚生労働省と中央労働災害防止協会の主催で実施される労働災害防止キャンペーンのことです。

労働災害や安全性に対する意識を高めて、労働災害を防止するのが目的です。全国安全週間中は、各企業でポスターを掲示したり、研修を行ったりして安全意識を高める活動をします。

労働災害はどの職場でも起こる可能性があるものです。全国安全週間を通して、改めて安全性を考える機会をつくりましょう。

全国安全週間に実施される内容

全国安全週間の準備期間から、以下のようなことを実施して安全への意識を高めます。

・安全大会などで経営トップは安全への所信表明をし、全社的に安全意識を高める

・安全パトロールによる職場の総点検の実施

・安全旗の掲揚や標語の掲示など安全に対する活動を社会へ発信

・従業員の家族に対して安全に関する文書を送付、職場見学などで協力を呼びかけ

・緊急時などを想定した訓練の実施

・準備期間や安全週間に相応しい行事の実施

このような取り組みを行い、安全への意識を高め、労働災害への対策を講じます。

実施される事項を見ていただくとわかるように、現場の社員だけが意識すればよい訳ではありません。

経営陣から末端社員までの企業全体、関係者全体で安全について考え、安全への行動を起こすことが重要です。

最新データからみる労働災害発生状況

厚生労働省では、「労働災害発生状況」が公開されています。

2024年1月1日から12月9日までの最新データでは、死亡災害と死傷災害のどちらも2023年よりも増えている結果でした。2025年3月の最新データでも同様に、労働災害は増加傾向にあります。

労働災害はいつどの職場で起きても不思議ではありません。どのような業種でどのような災害が起きているか詳しく見ていき、安全意識を高めていきましょう。

死亡災害発生状況【2025年最新データ】

死亡災害とは、その名のとおり労働災害で即死、または負傷のために死亡したものを指します。

2025年1月1日から3月24日までに報告された死亡災害は全産業で93人と、わずか4ヶ月ほどで100人近くが亡くなっています。これは2024年の同時期よりも6人増えた結果となりました。

参照:厚生労働省「令和7年における労働災害発生状況について(3月速報値)」

業種別では建設業で28人もの方が亡くなられています。

建設業は高所での作業もあるため、転落によって亡くなる方が最も多いです。次いで崩壊や倒壊による死亡ですが、建設中の建物が倒壊したり足場が崩れたりして亡くなっています。

どれほど現場で細心の注意を払って作業していても、今一度安全に対して意識を高めなければなりませんね。

業種別の死亡災害は、機械を使用する製造業が2番目に多い結果です。

製造業の場合は、機械に巻き込まれて亡くなるケースが最も多く、作業中のみならず清掃中も安全に配慮しなければなりません。

死傷災害発生状況【2024年最新データ】

死傷災害には死亡したケースも含まれますが、4日以上休まなければならない怪我なども含まれます。

2025年1月1日から3月24日までは、全産業で12,512人となっており、昨年同時期よりも266人も多い結果となりました。

参照:厚生労働省「令和7年における労働災害発生状況について(3月速報値)」

業種別では、第三次産業を除くと製造業が1番多い2638人でした。死亡災害は2番目でしたが、やはり機械を使用した作業が多いために怪我をする可能性は高いと考えられるでしょう。

陸上貨物運送事業では、トラックでの荷積みや荷下ろしの際の転落、転倒などの災害が多く発生しています。また、フォークリフトと荷の間に挟まれるケースも少なくなく、作業している方だけでなくその場にいる全員で気をつけなければなりません。

労働災害発生事例

2024年の労働災害は去年よりも増えていますが、具体的にどのような労働災害が起きているのでしょうか。

発生件数の多い建設業と製造業からピックアップして事例を紹介します。

建設業での労働災害発生事例

マンションの修繕工事現場にて、足場の解体作業をしている際、足場上を移動していた従業員が足場から転落し死亡しました。

災害発生要因

・2丁掛けの安全帯が適切に使用されていなかった

・作業が日没に差し掛かり辺りが暗くなり始めていたにもかかわらず作業にあたり、安全帯がしっかりと掛けられているか目視ができなかった

・専任の監視人がおらず、作業主任者も作業にあたりながら監視業務をしていたため、安全帯が適切に使用できているかチェックしていなかった

対策

・安全帯が適切に使用できるよう教育を徹底する

・日没まで作業しない、もしくは照明を用意して作業を行う

・監視人が不在にならないよう連絡体制を強化するとともに、監視人を複数人選任する

製造業での労働災害発生事例

ある製造業の店舗カウンターで作業中、カウンター下にあったコードに足を引っ掛け転倒し、手首を骨折する怪我を負いました。

災害発生要因

・作業をしなければならない場所にコードが配線されており、むき出しのままだった

対策

・コード類はケーブルカバーで覆い、引っ掛からないよう固定する

・余ったコードは作業が必要な場所からは60センチメートル以上離しておく

・従業員に対して職場での安全衛生教育や研修を十分に実施する

安全への取り組みの重要性

安全への取り組みはとても重要です。現場で働く方々は自分の身を守るためでもありますが、一緒に働く方々に怪我をさせないためにも大切です。

もし、自分や職場の方が怪我などをすれば企業や同僚、家族に心配や迷惑をかけてしまいます。ましてや死亡してしまっては取り返しがつきませんね。また、企業側も従業員が安全に健康に働けるよう努めなければなりません。

労働災害対策が不十分である、労働災害発生時の対応が不明確であるといった場合、企業の管理不足が不信感を呼び、人手不足に陥りかねません。

さらに、従業員が労働災害で怪我をすると費用面の負担をしなければならないうえ、休業中の人員確保が大変です。

労働災害は、本人にとっても企業にとってもマイナスにしかなりません。未然に防ぐためにも、従業員だけでなく企業全体で意識して、安全への取り組みを実施するのが重要です。

全国安全週間の活動事例

「安全への取り組みが重要だ」と理解はできても、具体的にどのような対策をとればよいかは難しいですね。業種や職種によって必要な対策は異なりますが、全国安全週間の活動事例を知ればヒントがもらえるかもしれません。

実際の活動事例を紹介します。

指差し確認と安全パトロールの実施

どの業種でもあるのが転倒による死傷災害です。段差でのつまずきや作業スペースにある物に引っ掛かるなど、転倒のリスクはどこにでも潜んでいます。

転倒を防止するために、ある鉄鋼業では「転倒災害防止キャンペーン実施期間」を定め、指差し確認やパトロールを実施しました。

さらに、ポスターなどを掲示して目に見える形で注意を促しています。指差し確認をする場合は、しない場合に比べて意識に残りやすく安全かどうかをしっかりと確認できます。

パトロールの実施は新たな危険箇所の発見や安全意識がどの程度かを把握でき、より安全性を高めるのにつながりますね。

令和3年度には秋田労働局にて、「転倒災害防止キャンペーン~転倒災害防止大作戦~」が展開されています。全国的に転倒による事故防止が重要視されているといえるでしょう。

画像引用:秋田労働局「転倒災害防止キャンペーン~転倒災害防止大作戦~」

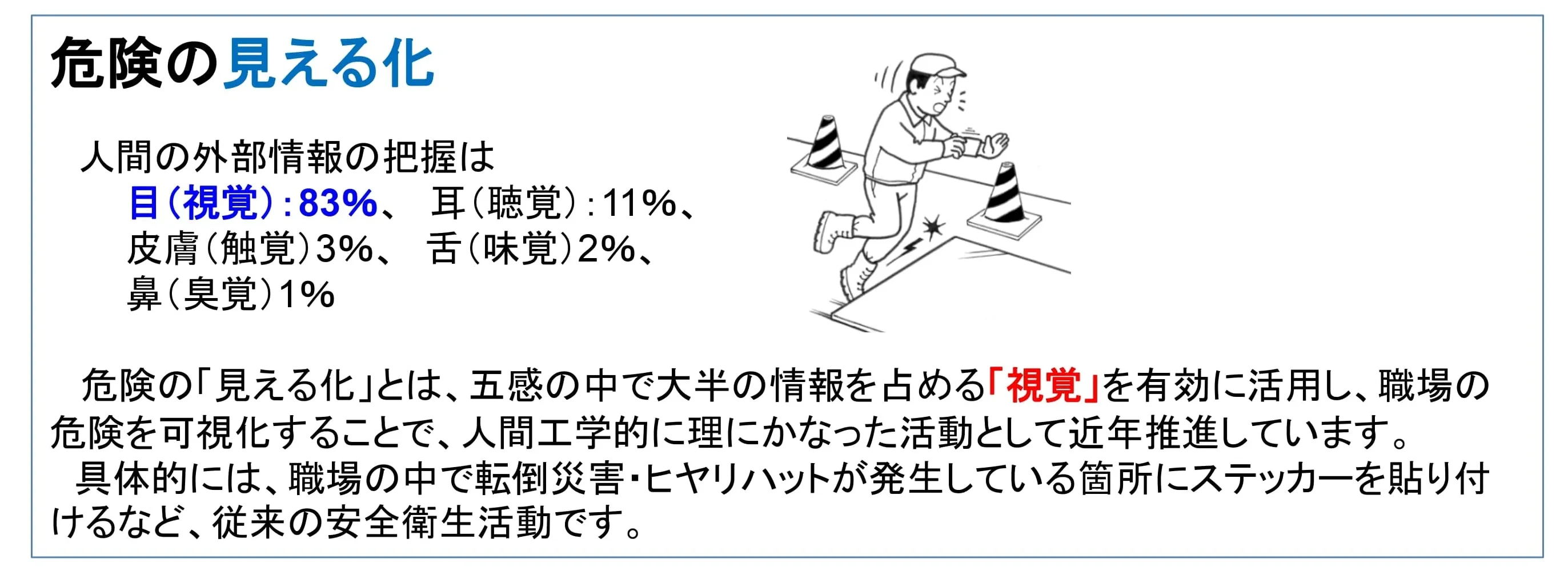

危険の「見える化」

転倒防止のために有効なのが危険の「見える化」です。

例えば、階段などの段差があって転倒しやすい場所に、蛍光テープなどを貼って目立たせます。この対策は多くの企業で取り入れられており、テープがない場合に比べて足元への意識が強まります。

また、作業場所で整理整頓がされていないと、動線が確保されずに転倒のリスクが高まり怪我をするかもしれません。動線を確保するために、作業内の物の配置場所をテープで囲っておくと、あるべき場所が明確になって整理整頓がしやすくなりますよ。

人は外部の情報を目から把握する割合が高いため、危険箇所を見えるようにしておくのは災害を未然に防ぐのに有効です。

長崎労働基準監督署は、「全国安全週間の取り組みについて」で危険の「見える化」を推奨しています。

画像引用:長崎労働基準監督署「全国安全週間の取り組みについて」

労働災害防止に関する講演会の実施

安全性を高めるためにさまざまな対策をとっていても、従業員によって意識のバラつきがあったり、全員に周知できていなかったりするケースがあります。そのような事態を防ぐには、講習会を実施するのが有効です。

皆が一斉に同じ場所に集まって同じ講話を聞くため、全員に周知できて同じ意識をもってもらえます。また、各々で安全性について学ぶよりも、皆で学ぶほうがモチベーションも高まるため効果的です。

実際に多くの企業で実施されており、関係者などにも参加してもらい業種全体で共通認識をもたせることに成功しています。

講演会は会場を借りて行うのが難しい場合は、オンライン講演会も可能です。従業員全員、業種全体で意識を高めたい場合は、講演会の実施を検討してはいかがでしょうか。

まとめ

労働災害の現状や全国安全週間の活動事例を紹介しました。労働災害は死亡、死傷ともに令和6年も増加傾向にあり、減っていないのが現状です。

労働災害は、従業員本人だけでなく企業にとってもマイナスにしかなりません。安全に対する意識は常に持ち続けておかなければなりませんが、従業員の意識だけに任せていては決して災害はなくなりません。

働く一人ひとりの意識はもちろん、企業全体で意識して取り組むのが大切です。活動事例を参考に、自社でできる対策を講じて従業員が安全に健康に働けるようにしましょう。

安全大会の企画や安全意識向上策をご検討中の方は、ぜひ講演サーチにご相談ください。失敗しない講演をお約束いたします。

人気の講師

1位

今蔵 ゆかり

【Y’s room 代表/人材育成・上機嫌コーチなど】

2位

久杉 香菜

【航空自衛隊出身のミス・ユニバース秋田代表/モデル/タレント】

3位

稲村 悠

【日本カウンターインテリジェンス協会/外交・安全保障オンラインアカデミーOASISフェロー】

4位

土井 邦裕

【気象予報士/防災士/利き酒師】

5位

大隅 智子

【気象予報士/気象キャスター/防災士/健康気象アドバイザー/野菜ソムリエ】

ジャンルから講師を探す

講演ジャンル |

|---|

受講者 |

|---|