デジタルネイティブ世代は何歳から?世代の特徴と向き合い方!

デジタルネイティブ世代はすでに社会人となっている方もいるため、企業でも多くのデジタルネイティブ世代が働いています。

しかし、これまでの世代とは少し異なる考えや価値観を持っているため、指導や育成に戸惑う声も少なくありません。

本記事では、デジタルネイティブ世代の概要や特徴、活用方法を解説します。世代間ギャップを「なくす」から「活用する」にシフトす流ためのヒントが得られるでしょう。

講演サーチは、講師派遣や講師・講演テーマのご提案を承ります。世代間ギャップを理由に起こるさまざまな職場の課題解決にぜひ当社の世代間ギャップ研修をご活用ください。相談はいつでも無料ですので、お気軽にご連絡ください。

デジタルネイティブ世代は何歳から?世代の特徴と向き合い方!

目次

デジタルネイティブとは?

デジタルネイティブとは、通信機器や電気機器を意味する「デジタル(digital)」と、先住民を意味する「ネイティブ(native)」を合わせた造語です。「生まれながらにインターネットやSNSに親しんできた人」を指しており、「ジェネレーションギャップ」ともいわれます。

私たちの世界は今やデジタルが身近にあって当たり前になりました。しかし、ひと昔前はパソコンやスマートフォンなどの電子機器や、インターネットなどの情報通信網はないのが当たり前でした。

デジタルが当たり前でなかった世代と当たり前の世代では、考え方や価値観に違いがあります。

デジタルネイティブ世代との違いを感じているマネジメント層も少なくないでしょう。

世代による考え方や価値観の違いはお互いに理解し合うことが大切です。

デジタルネイティブの反対語は?

デジタルネイティブの反対語は「デジタルイミグラント(digital immigrants)」とされています。

イミグラントとは“移民”を意味しており、デジタルの世界に足を踏み入れた人を指しています。

つまり、生まれたときはインターネットなどがなく、2、30代で初めてインターネットに触れた世代のことです。

生まれた年代でいうと、おおよそ1980年よりも前に生まれた方々はデジタルイミグラントに当てはまります。

デジタルネイティブ世代は何歳から?

世代にはさまざまな名称がついていますが、デジタルネイティブ世代もその一つです。

デジタルネイティブ世代の詳しい年齢を調べてみると、さらに二つの世代に分けられます。それがミレニアル世代(Y世代)とZ世代です。

「おおよそ何歳が当てはまるのか」やそれぞれの特徴を解説していきます。

ミレニアル世代(Y世代)

ミレニアル世代はY世代ともいわれますが、おおよそ「1980年代から1990年代中期」に生まれた方を指します。2025年時点での年齢でいうと、30〜45歳くらいの方々ですね。

この世代はデジタルネイティブ世代とされていますが、生まれながらにインターネットに親しんできたとは言えない部分もあります。

しかし、当時のITやデジタル機器の進化は凄まじく、幼い頃からパソコンや携帯電話などでインターネットに触れてきた世代です。そのため、デジタルネイティブ世代の“第一世代”ともいわれています。

Z世代

Z世代はミレニアル世代よりも後に生まれた世代で、おおよそ「1990年代後期から2010年」に生まれた方を指します。2025年時点での年齢でいうと、15〜29歳くらいの方々ですね。

この世代は、幼い頃からインターネットが存在し、青年期からはスマートフォンに慣れ親しんできました。そのため、ミレニアル世代以上にデジタルネイティブ世代だと考えられます。

インターネットの主な使用目的も情報検索だけでなく、SNSを使用したコミュニケーションや動画視聴にも活用しています。Z世代にとってデジタル機器やインターネットはなくてはならないツールです。

デジタルネイティブ世代の特徴6選

デジタルネイティブ世代は、生まれた年代によって若干の違いはあれど、幼い頃からデジタルに親しんできています。そのため、他の世代と比べると考え方や価値観が異なります。

デジタルネイティブ世代にどのような特徴があるか、代表的な特徴を6つご紹介していきます。

デジタル機器に強い

デジタルネイティブ世代は、デジタルに小さな頃から親しんできました。そのため、デジタル機器に強い特徴があります。パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は問題なく扱える方がほとんどです。

さらに、新しいデジタル機器に対する順応性も高く、短い期間で使い方をマスターしてしまいます。デジタル機器を活用した業務では、デジタルネイティブ世代に任せてみるとよい成果を上げてくれるでしょう。

また、デジタル機器を活用したスキルの習得もデジタルネイティブ世代に合っています。デジタルネイティブ世代の人材育成や研修などでは、ITに力を入れるとさらなる成長を見せてくれるかもしれません。

検索スキルが高い

検索スキルが高いのも、デジタルネイティブ世代の特徴です。幼い頃からインターネットに触れ、必要な情報をすぐに検索する癖がついています。

また、検索方法も得たい情報に合わせてツールを使い分けます。

例えば、企業の情報はWebブラウザを使用し、リアルタイムの情報はSNSを使用するなど、無意識にツールを使い分けて情報を得ます。海外の情報も素早くキャッチできる点も強みです。

検索スキルが高い半面、情報を精査する力は弱めです。情報の信憑性を無視して拡散してしまう傾向もあるため、注意しましょう。ネットリテラシーなどの研修で情報精査の力をつけてあげると、より情報に強い人材に育てられます。

情報発信に積極的

デジタルネイティブ世代は情報収集スキルが高いだけでなく、情報発信に積極的な傾向があります。若い頃からSNSに慣れ親しんでいるため、自分のことや有益な情報を発信するのに抵抗がありません。

「どのようにすれば伝わるか」や「どうすれば注目されるか」は他の世代よりも分かっているため、企業のSNS担当業務と相性がよいかもしれません。

しかし真偽の不明な情報を信じて拡散してしまう危険性があるため、ネットリテラシーを身につけてもらう必要があります。

また、デジタルネイティブ世代はSNSでの交流が盛んな一方で、インターネットに対する危機管理能力が低い方も少なくありません。研修などでは著作権や情報セキュリティに関する内容を盛り込んで意識を高めてもらいましょう。

多様性に寛容

若い頃からインターネットに親しんできたデジタルネイティブ世代は、多様性に寛容な特徴もあります。SNSなどでさまざまな人の意見や考えを目にしてきているため、偏見を持たずにありのままを受け入れます。

また、新たなサービスなどの変化するものにも柔軟に対応でき、受け入れて身につけるスキルが高いです。ただし、お金やキャリアに対しては安定を求め、保守的な見方をします。

デジタルネイティブ世代は不況の時代を生きてきたため、高いキャリアは望まずに安定してお金が稼げるほうを魅力的だと感じやすいのが特徴です。

自主性や自己判断力は弱め

デジタルネイティブ世代は、自主性や自己判断力が弱いため、リーダーシップを発揮し、自分で考え行動するのは苦手な傾向があります。これは、多様性を受け入れる特徴によるものです。

さまざまな人の意見や考えを尊重するために人に合わせがちで、人に対して働きかけはしません。

また、すぐに検索して答えが出る環境に慣れており、自ら考える機会が少ないために自己判断が必要な場面では不安になり消極的になりがちです。

しかし、自主性や自己判断力は仕事をしていくなかで、だんだんと身についてくるものでもあります。日々の指導や研修などでは、自ら考え周りに働きかけるスキルが身につくようにするとよいかもしれませんね。

対面のコミュニケーションは苦手

デジタルネイティブ世代は、SNSでのコミュニケーションに慣れているため、対面でのコミュニケーションは苦手な傾向があります。

学生の頃からスマートフォンを持ち、SNSで友達や不特定多数の方とやり取りをしてきたため、オンラインでのコミュニケーションは得意です。

SNSでのやり取りは相手からメッセージを受け取ったあとに返信内容を考える時間が与えられますね。一方、直接のコミュニケーションは考える時間がSNSに比べて少ないです。そのため、対面だと焦ってしまったり、考えすぎたりして言語化が難しくなる方もいます。

デジタルネイティブ世代とどう向き合う?

デジタルネイティブ世代の特徴を活かして上手に向き合えば、これからの時代を背負う素晴らしい人材となります。

では、どのように向き合えばよいでしょうか?デジタルネイティブ世代との向き合い方や指導方法を解説します。

強みを活かした業務を任せる

デジタルネイティブ世代の強みは、デジタル機器に強くて情報収集スキルや発信スキルが高い点です。

パソコンやITなどを活用した業務を任せれば、技術を素早く身につけて業務の効率化に役立ちます。企業のSNS担当を任せれば、発信力が高く企業の認知度を高め、顧客を増やす効果が期待できるでしょう。

強みを活かした業務であれば、保守的で安定志向のデジタルネイティブ世代もだんだんと自信がついてきて、自主性や自己判断力も高まりますよ。

柔軟な対応を意識する

デジタルネイティブ世代は、効率的に業務に取り組みます。そのため、既存のルールやマニュアルが「効率的でない」と判断すれば、いやいや仕事をすることとなりモチベーションが低下します。

しかし、これは悪いとは言い切れません。

なぜなら、企業にある既存のルールやマニュアルはひと昔前につくられ、時代に合わなくなっている可能性があるためです。

デジタルネイティブ世代から改良などの提案を受けた際には柔軟な対応を心がけると、企業によい効果をもたらします。

先輩や上司は後方支援に徹する

デジタルネイティブ世代は、自主性や自己判断力が弱い特徴もあります。自主性や自己判断力を高めるためには、先輩や上司はデジタルネイティブ世代を引っ張っていくよりも、後方支援に徹するほうがよいですね。

リーダーでありながらサポート役に徹して、デジタルネイティブ世代が自ら考え行動するように支援していきます。そうすれば、自主性や自己判断力が高まり、企業に必要な人材を育成できます。

個性や特性を見落とさないためにも、後方支援に徹して広い視野で見てみましょう。各々の個性や特性を活かした業務を任せれば、高い成果が期待できるうえに、信頼関係を築けて円滑に業務に取り組めますよ。

情報を精査する重要性を伝える

デジタルネイティブ世代は検索スキルや発信力が高く、企業の広報に適しています。しかし情報を精査する力が弱いため、間違った情報を信じ込み、拡散してしまう恐れがあります。

企業の信頼を失うことのないよう、情報精査の重要性を伝えておきましょう。情報セキュリティに関する知識もあわせて伝えることで、安全にデジタルネイティブ世代の発信力の高さを業務に活かすことが可能です。

ギャップ解消には世代間ギャップ研修がおすすめ

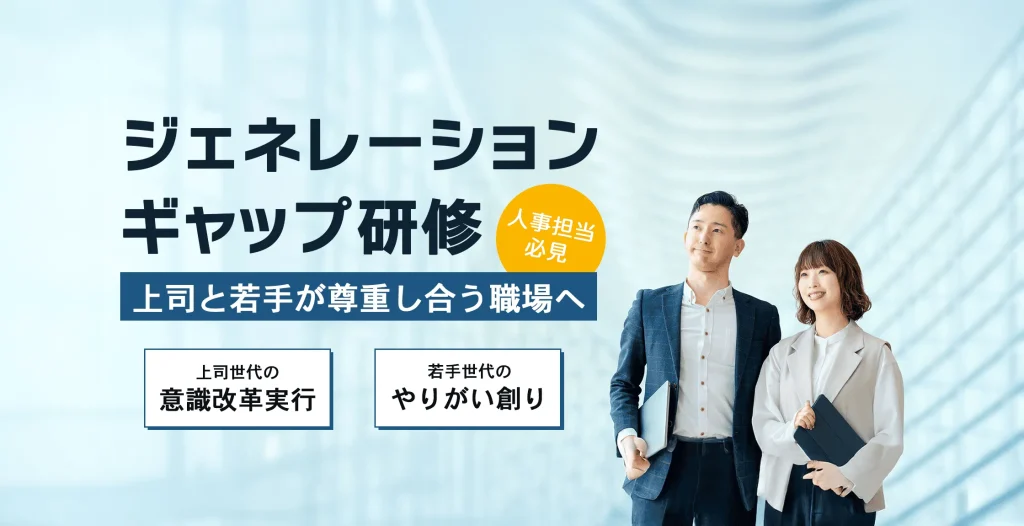

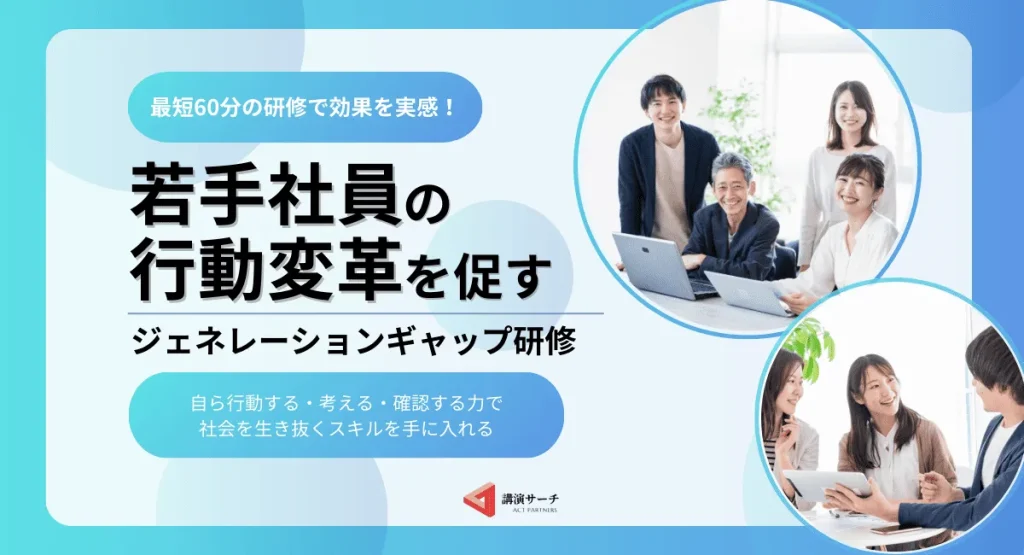

デジタルネイティブ世代と他の世代との間には、価値観や考え方に大きな違いがあります。これらのギャップを放置すると、組織内のコミュニケーション不全や業務効率の低下を招きかねません。そこでおすすめなのが「世代間ギャップ研修」です。

講演サーチを運営するアクト・パートナーズの世代間ギャップ研修では、デジタルネイティブ世代の特性を正しく理解し、その強みを最大限に活かすマネジメント手法を学べます。お互いの世代の特徴を理解し尊重し合うことで、組織全体の生産性向上につながります。

研修では、デジタルスキルの活用法や情報リテラシー向上、効果的なコミュニケーション方法など、実践的なノウハウをご提供。それぞれの世代が持つ強みを組み合わせ、多様性を組織の力に変える方法を身につけませんか?

世代を超えた相互理解と協働の文化を築き、組織全体のパフォーマンスを高めたい企業様は、ぜひ当社の世代間ギャップ研修をご検討ください。

弊社では各世代を対象に異なるプログラムでの世代間ギャップ研修をご提供いたします。

まとめ

デジタルネイティブ世代は1980年から2010年前後生まれまでの幅広い年代を指します。“デジタル”の言葉通り、パソコンなどのデジタル機器やインターネットなどに強いのがこの世代の特徴です。

他にもさまざまな強みがありますが、残念ながら弱みもあります。企業側が向き合い方や指導の仕方を意識すれば、デジタルネイティブ世代のよさをより引き出せ、大きな成果をあげてくれるでしょう。

世代間ギャップを利用して、各世代の違いを業務に生かすには、まずは互いに違いを認めることが大切です。そのうえで、それぞれの特徴に合わせた業務分担などができるとより効率化できるでしょう。

世代間ギャップやデジタルネイティブ世代のためのDX/IT化なら、講演会の開催をご検討ください。講演サーチなら、現場の悩みやご希望に合わせた講師や講演テーマのご紹介が可能です。

人気の講師

1位

大久保 雅士 【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位

丹羽てる美 【笑顔クリエイター®/心理カウンセラー】

3位

多湖 弘明 【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位

安藤 美希子 【株式会社日動電設/ウエイトリフティング/メダリスト】

5位

三遊亭 楽生 【落語家/上智大学非常勤講師】

ジャンルから講師を探す

講演ジャンル |

|---|

受講者 |

|---|