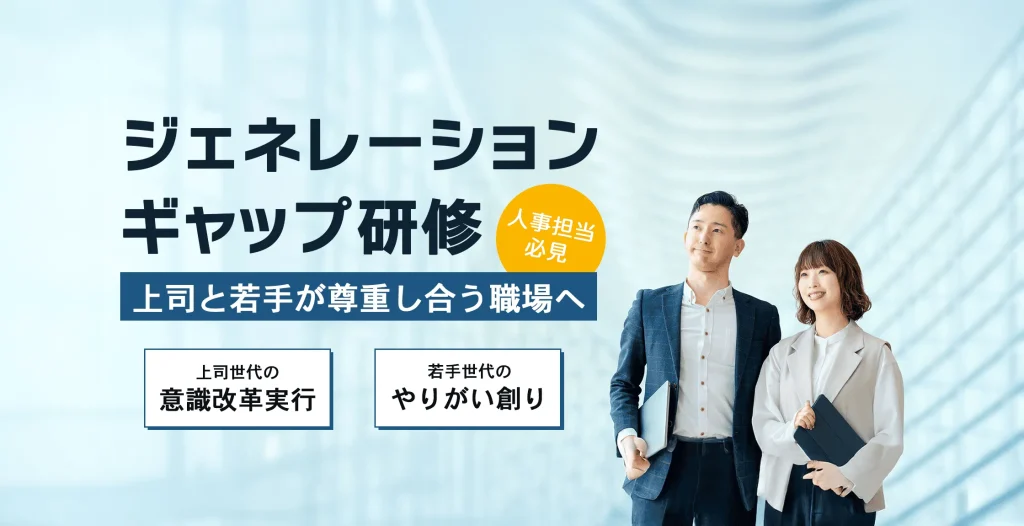

世代間ギャップを生かす組織改革!これからの人材育成に役立つ講演・研修

世代間ギャップをなくそうと努力しても、お互いに考えや価値観の違いを解消するのは容易ではありません。それならば、無理になくすよりも「世代間ギャップを生かす」と考えたほうがメリットが多いです。

世代間ギャップを生かすには、どのような点に注意して学ぶとよいでしょうか?

本記事では世代間ギャップを生かす組織改革のポイントと、人材育成に役立つ講演会や研修会テーマをご紹介します。

講演サーチは、組織の課題やご希望に合わせた講師・講演テーマをご提案いたします。世代間ギャップにお悩みの方やギャップによるさまざまな課題解決をご希望の方は、お気軽にご相談ください。「失敗しない講演・研修」を講演サーチと実現しませんか?

世代間ギャップを生かす組織改革!これからの人材育成に役立つ講演・研修

目次

世代間ギャップは無理にでもなくすべき?

社会情勢や教育の大きな変化だけでなく、雇用年齢の引き上げがされた現代では、世代間ギャップはどの企業でも生まれやすい状態です。

世代間ギャップが放置されていると、社員同士のコミュニケーション不足や誤解による衝突が起き、社員一人ひとりがストレスを抱えがちです。その結果、業務が円滑に進まなくなり、定着率の低い企業になってしまうかもしれません。

世代間ギャップへの対処は、企業の発展や存続に重要です。しかし、世代間ギャップをなくすのは容易ではありません。

世代間ギャップを無理になくそうとするのは個々の考えや価値観の否定につながります。さらに、世代ごとのよさも消してしまうでしょう。

世代間ギャップは対処しなければならない問題ではありますが、無理してなくすのが正解ではありません。せっかくなら、世代の違いを「解消」するのではなく「生かす」ようにしてはいかがでしょうか。

世代間ギャップが生まれる原因

そもそも世代間ギャップは、社会情勢や教育の異なる世代同士が同じ場所に集うために生まれます。その時代の社会情勢や教育は、個々の考えや価値観に影響を与えます。

世代により考えや価値観が異なり、年齢が離れるほど世代間ギャップは感じやすくなります。

世代間ギャップが生まれる原因ははっきりとしていますが、原因がわかっていても完全には取り除けません。

目指すべきはダイバーシティ

世代間ギャップの原因は完全には取り除けません。なぜなら、違う世代同士が同じ場所に集うのが職場や組織だからです。

世代間ギャップが生まれないように同じ世代だけを採用したり、どちらかの世代に完全に合わせたりする方法もありますが、現実的ではありませんね。

働き手不足といわれる現代の日本では、世代間ギャップを無理になくすよりも「お互いの違いを認め、活用する」のが有効です。

ギャップを“壁”として認識するのではなく、組織力を高めるための“武器”として考え活用しましょう。

近年は、グローバル化に伴ってダイバーシティの意識がとても大切です。世代間ギャップとして捉えるよりも、ダイバーシティとして捉えるほうが前向きで組織改革には有効です。

世代間ギャップを生かすメリット

世代間ギャップを生かすほうが組織改革には有効です。世代間ギャップを生かすとどのようなメリットがあるのでしょうか。

それぞれ解説します。

新しいアイデアが生まれやすい

若い世代は、今のトレンドを敏感にキャッチでき、インターネットやSNSなどのツールも使いこなせます。そのため、今までなかったようなアイデアやアプローチ方法を提案してくれる可能性が高いです。

ただ、若さゆえに知識や経験の少なさから詰めの甘さがあるかもしれません。そこを上の世代の知識と経験を生かして補えば、よりよい商品やサービスができます。

ここで注意したいのは、上の世代は若い世代の意見や提案を一蹴しないことです。

確かに若い世代の意見や提案はリスクが大きすぎたり、いまいち現実味がなかったりするかもしれません。上の世代は「どうしたら実現できるか」を一緒に考えていくのが大切です。

若い世代の新しい意見や提案を上の世代の現実的な考え方でフォローしていけば、競争力の高い商品やサービスを生み出せます。

心理的安全性が確保できる

世代間ギャップを生かすために「違う世代を理解しよう」と努めると、さまざまな文化や価値観への理解も高まります。その結果、柔軟で他者を否定しない社員が増え、心理的安全性の高い職場になります。

心理的安全性の高い職場は離職率が低くなる傾向があるため、企業にとって大きなメリットです。

また、心理的安全性が高いと社員同士のコミュニケーションも盛んになります。信頼関係がしっかりと築けていると、一人ひとりが力を最大限発揮して業務に取り組めるため、生産性向上も期待できるでしょう。

世代間ギャップを生かすためのポイント

世代間ギャップを生かすために、具体的にどのような点に気をつければよいでしょうか?

ポイントをおさえて、若い世代も上の世代も一人ひとりが最大限力を発揮できるようにしていきましょう。

若い世代の考えや価値観を理解する

世代間ギャップを生かすためにまず必要なのが、若い世代の考えや価値観の理解です。

若い世代が生きてきた時代は、上の世代が生きてきた時代と異なります。今の若者は長く続く不況のなかを生きてきており、挑戦よりも安定を求める傾向が強いです。

また、学生の頃からSNSを使っているため、さまざまな価値観に触れてきているうえに、自分の価値観も大切にするため、助け合いや認め合う関係性を求めます。

そのため、上の世代からすると「挑戦しようとせずに競争心がない」ように見えるかもしれません。しかし、これが若い世代の考えや価値観です。

世代間ギャップを生かすためには、その考えや価値観を理解したうえで上の世代が補っていく関係をつくりあげなければなりません。

若い世代には明確な説明や指示をする

説明や指示が曖昧でも通じるのは、考えや価値観が同じだからです。

しかし、若い世代と上の世代は考えや価値観が全く異なります。そのため、説明や指示は明確に伝える必要があります。

「これくらい言わなくても分かるだろう」と曖昧で言葉足らずになると、誤解が生じて信頼関係が築けません。

上の世代からすると、これまで以上に口に出して伝える必要があるため、面倒に感じるかもしれません。しかし、これからは今以上に多様性の時代となります。

多様性や世代間ギャップを生かすためには、これまでの仕事のやり方や考え方を変化させなければなりません。

基本的なコミュニケーション

同じ職場で働く者同士だからこそ、基本的なコミュニケーションが大切です。例えば、出勤して最初にするコミュニケーションは「挨拶」ですね。

上の世代のなかには挨拶を待ってしまう方もいますが、自ら率先して挨拶をしてみてもよいでしょう。そうすれば、若い世代の緊張が解けて自然と話しやすい空気が流れます。

また、上の世代の「素直さ」もとても大切です。

若い世代よりも長く生きており、経験値も高いために威厳を保とうと上から目線になってしまうときがあります。知らないことがあってもなかなか「知らないから教えて」とは言いづらいですね。

しかし、上から目線にならず、知らないことを素直に「教えて」と言えると若い世代との関係性が深まります。

協働するリーダーシップの醸成

従来型のリーダーシップでは、上の世代が方向性を示し、部下がそれに従うという垂直的な関係が想定されがちです。しかし、この構造では一部の部下との相性が良くない場合、意欲低下や離職につながることがあります。

世代間の違いを活かすには、一方的に導くのではなく、互いの強みを認め合い、協働するリーダーシップが効果的です。

「教えてほしい」「助けてほしい」と素直に言えるリーダーには、周囲が自然と協力する環境が生まれます。特に若い世代は、相互支援と相互認知を重視する傾向があり、こうした水平的な関係性を築くことで、組織全体の主体性と活力を高められるでしょう。

若い世代が活躍できる場の提供

世代間ギャップを生かすためには、若い世代の活躍は欠かせません。

入社してすぐは指導が必要となりますが、ある程度知識がついてきたら業務を一人で任せてみましょう。

はじめはつい口や手を出したくなるかもしれません。しかし、そこをグッとこらえてこそ、若い世代の成長があります。

失敗しても叱るのではなくフォローするようにすれば、若い世代は伸び伸びと持ち味を生かして仕事に取り組めます。

その結果、若い世代は主体的で積極的に業務に取り組むようになり、職場環境もよくなりますよ。

世代間ギャップを生かすのに役立つ講演・研修テーマ

世代間ギャップを生かすためのポイントを紹介しましたが、社員に効果的に学んでもらうには講演会や研修を実施するのがおすすめです。

では、どのようなテーマが世代間ギャップを生かすのに役立つでしょうか?テーマ例を紹介します。

世代間ギャップ

世代間ギャップを生かすために、まず各世代の特徴や価値観を理解することが重要です。世代間ギャップに関する講演会や研修は、若手からシニアまですべての社員が参加することが望ましいでしょう。

若い世代は年上の考え方を学び、ミドルやシニア世代は若い世代の視点を知ることで相互理解が深まります。これにより、各世代の強みを生かす方法が見えるはずです。

また、実際の場面を想定したロールプレイングも効果的です。これによりコミュニケーション能力が向上し、異なる世代との日常的なやり取りがスムーズになります。

心理的安全性

心理的安全性をテーマにした講演会や研修も世代間ギャップを生かすのに役立ちます。

世代間ギャップがある職場では、コミュニケーションが不足しており、心理的安全性が低い状態です。

心理的安全性が高い職場では、世代間や価値観が異なっていてもお互いに尊重し合い、安心して意見を言えます。

ただし、若手・ミドル・シニア世代では必要なスキルや知識が異なるため、同じテーマでも世代別に研修を実施すると効果的でしょう。

リーダーシップスキル

世代間ギャップを活かすには、従来型のリーダー像では十分な効果が得られません。チームメンバーと協働するリーダーが求められ、上の世代は新たなリーダーシップスキルを習得する必要があります。

また、多様性を受け入れて職場環境がよくなるような意識改革と知識も必要です。ミドル世代やシニア世代にはぜひ受けてもらいたいですね。

若い世代も、これからのリーダーを育てるために実施してもよいでしょう。

その場合、テーマは同じでもミドル世代やシニア世代とは異なる内容を実施するのが望ましいです。

コミュニケーションスキル

世代の異なる社員同士がコミュニケーションを図るには、これまでと同じコミュニケーションスキルでは不十分です。

これまで以上に相手を尊重し、受け入れるスキルが必要になります。そのため、コミュニケーションスキルをテーマにした講演会や研修も世代間ギャップを生かすために重要です。

お互いの考えや価値観を理解したうえで、相手を否定せずに円滑なコミュニケーションがとれるようにスキルを身につけていきましょう。

これらの講演会や研修では、ロールプレイングや簡単なゲームを取り入れることで、参加者の距離が縮まり、より効果的な学びが得られます。

まとめ

今回は、世代間ギャップを生かす組織改革に必要なポイントや講演会や研修のテーマを紹介しました。

世代間ギャップはどの企業でも避けられない問題です。しかし、無理になくそうとするよりも世代間ギャップを生かしていく考え方が大切です。

世代間ギャップを生かしていけば、企業や社員に大きなメリットとなります。そのため、生かすためのポイントに気をつけて組織改革を行なっていきましょう。

「世代間ギャップを生かしていきたい」と考えている方は、ぜひ講演会や研修会の実施を検討してみてください。

よりよい職場環境を目指すためには、研修などで世代間ギャップを学ぶ機会を設けると理解が進み、効果的です。ぜひ研修や講演会の開催をご検討ください。

人気の講師

1位

大久保 雅士 【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位

丹羽てる美 【笑顔クリエイター®/心理カウンセラー】

3位

多湖 弘明 【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位

安藤 美希子 【株式会社日動電設/ウエイトリフティング/メダリスト】

5位

三遊亭 楽生 【落語家/上智大学非常勤講師】

ジャンルから講師を探す

講演ジャンル |

|---|

受講者 |

|---|